YouTube運用での成果を上げることを目指す際には、視聴者が動画をどれほど見ているのかを示す「平均視聴時間」に着目してみることがポイントです。

自社の動画コンテンツが視聴者にどれだけ見られているかを把握できるほか、チャンネルの成長戦略を練る際にも役立ちます。

一方で、しっかりと平均視聴時間を把握していない場合、YouTubeのアルゴリズムから不利な扱いを受けるリスクもあり、チャンネルの成長が妨げられる恐れもあります。

本記事では、YouTubeの平均視聴時間の重要性や確認・改善方法について解説します。

平均視聴時間は、自分のYouTubeチャンネルを伸ばすのに重要な指標なので、ぜひ最後までご一読ください。

YouTubeの平均視聴時間とは平均再生時間と類似した指標

YouTubeの平均視聴時間とは、平均再生時間と類似した指標です。

平均視聴時間とは、その動画を視聴者全員を平均した際に何分見たかを表す指標になっています。具体的には以下の計算式で表せます。

- 動画尺 × 視聴者維持率 = 平均視聴時間

平均再生時間は、一本の動画がどのくらいの時間視聴されたかを示す指標であり、下記の式で計算されます。

- 平均再生時間 = 合計動画再生時間 ÷ 動画の開始回数

例えば、20秒の動画を1人のユーザーが最後まで視聴し、別のユーザーが半分の10秒間視聴した場合、平均再生時間は以下のようになります。

- 動画の合計視聴時間:20秒 + 10秒 = 30秒

- 動画の開始回数:2回

- 平均再生時間 = 30秒 ÷ 2回 = 15秒

この15秒という数字が平均視聴時間であり、動画が平均してどれだけの時間見られているかを示す重要な指標です。

また、アルゴリズムに優遇されるためには、視聴者維持率と平均視聴時間の両方が大事です。

この際に、「動画尺が長ければ、平均視聴時間は増えるが視聴者維持率が落ちてしまう」と悲観する必要はありません。

また、自分の動画の視聴者維持率を知りたい場合は、YouTubeアナリティクスを用いることで、他の動画との比較が見られます。

YouTubeで平均視聴時間が大切な指標となる理由

YouTubeで平均視聴時間が大切な指標となる理由は、以下の2つです。

- 理由①:再生回数が増えやすいため

- 理由②:広告収入が上がりやすいため

次項でそれぞれ解説します。

理由①:再生回数が増えやすいため

YouTubeで平均視聴時間が大切な理由の1つは、再生回数が増えやすくなる点にあります。

平均視聴時間が長ければ長いほど、YouTubeのアルゴリズムにより評価され、おすすめに出やすくなるのです。

それにより、ホーム画面、検索結果ページ、関連動画セクションなどでの露出が増えるため、インプレッション数(動画が表示される回数)が増加します。

インプレッション数が増えると、自然と動画の視認性が高まり、結果として再生回数の増加が期待できます。

平均視聴時間を伸ばすことで、再生回数が増えやすくなり、視聴者を獲得する機会も増やすことが可能です。

理由②:広告収入が上がりやすいため

平均視聴時間がYouTubeで重要視されるもう1つの理由は、広告収入の増加が期待できるためです。

動画の平均視聴時間が長いほど、動画内で視聴者に表示される広告の数は増えるためです。

例えば、15秒あたりに広告が1回表示されると仮定します。

| 平均視聴時間 | 表示される広告の数 |

| 15秒 | 1回 |

| 1分 | 4回 |

このように、1つの動画が視聴される時間が長ければ長いほど、その動画で表示される広告の数も増えるため、収益機会は増大します。

- このように、平均視聴時間が長い動画は、同じ再生数であってもより高い広告収入を期待できるという利点があります。

YouTubeの平均視聴時間を確認する方法

平均視聴時間で大事なポイントは、ターゲット層からの平均視聴時間が高いかどうかです。

そのため、YouTubeアナリティクスを活用し、ターゲット層に近い動画で平均視聴時間が長いか確認することが重要です。

YouTubeの平均視聴時間を確認する方法は、以下の2つです。

- パソコンからYouTubeアナリティクスを使う場合

- スマホからYouTubeアナリティクスを使う場合

それぞれの方法を詳しく解説していきましょう。

方法①:パソコンからYouTubeアナリティクスを使う場合

パソコンからYouTubeアナリティクスを使って自分の動画の平均視聴時間を知りたい場合の手順は以下の通りです。

- YouTubeにアクセス:YouTubeにアクセスし、アカウントにログインします。

- YouTube Studioに進む:プロフィールアイコン(画面右上の位置)をクリックし、「YouTube Studio」を選択します。

- 分析セクションへ:左のナビゲーションバーで「分析」をクリックします。

- エンゲージメントタブを選択:上部タブから「エンゲージメント」を選択します。

- 平均視聴時間を確認:画面中央の「視聴時間」グラフで確認できます。特定の動画の詳細を見たい場合は、「コンテンツ」タブから該当動画を選択し、「分析」ボタンをクリックします。

ターゲット層に近い動画で平均視聴時間が長いかを確認する場合は、「リーチ」の中のある、この動画がおすすめに表示されているコンテンツ下の詳細を調べることで把握できます。

これにより、視聴者がどれだけの時間コンテンツを視聴しているか、その動画のパフォーマンスを把握できます。

方法②:スマホからYouTubeアナリティクスを使う場合

スマートフォンを使って平均視聴時間を確認する場合、YouTube Studioアプリを使用する必要があります。

以下のステップで操作を行ってください。

- YouTube Studioアプリを開く:スマートフォンで「YouTube Studio」アプリを開きます。もしアプリのインストールがまだであれば、Google PlayやApp Storeからダウンロードしてください。

- 分析タブを選択:アプリの下部にある「分析」タブをタップします。

- 期間を選択:画面上部で確認したい期間を選択します。

- エンゲージメントを確認:スクロールして「エンゲージメント」セクションを見つけ、「平均視聴時間」の項目を確認します。

- 特定の動画の詳細を見る:「コンテンツ」タブから確認したい動画をタップし、「分析」を選択すると詳細データにアクセスできます。

この手順でも、視聴者がどれくらいコンテンツに興味を持っているかのパフォーマンス分析が可能です。

ターゲット層に近い動画で平均視聴時間が長いかどうかを確認する場合は、PCと同様の方法で確認できます。

YouTube平均視聴時間の目安

YouTubeの平均視聴時間の一般的な目安としては、40%以上の視聴率を目指すことが良いとされています。

例えばトータル10分の動画だと、平均視聴時間が約4分以上であれば理想的だと言えるでしょう。

ただし動画の長さによって、平均視聴時間の目安は下記のように異なります。

- 短い動画(例:5分以下):60 – 70%

- 中長編動画(例:5〜10分):50 – 60%

- 長編動画(例:10分以上):40 – 50%

それぞれの数値はあくまで目安であり、各チャンネルや動画内容に応じて目標値は変動する可能性があります。

- 常にコンテンツを分析し、視聴者が求める価値のある動画を提供し続けることが、長期的な成果に結びつくポイントとなるでしょう。

YouTubeの平均視聴時間を伸ばすためのポイント

YouTubeの平均視聴時間を伸ばすためのポイントは、以下の6つです。

- 最初の30秒で視聴者を惹きつける動画を作る

- どの視聴者層の平均視聴時間が長いのか分析する

- サムネイルで釣らない

- クリック率と平均視聴時間のバランスを取る

- ターゲットにハマった動画はじわじわ伸びることを理解しておく

- わかりやすく情報量の多い動画を作る

それぞれのポイントを押さえることで、視聴者に安定して視聴される動画作りが可能になります。

それでは、各ポイントについて具体的な方法を確認していきましょう。

ポイント①:最初の30秒で視聴者を惹きつける動画を作る

YouTubeの平均視聴時間を伸ばすためには、最初の30秒で視聴者を惹きつける動画を作りましょう。

動画を見るメリットを強調したり、視聴者に問題提示をしたりして惹きつける工夫が必要です。

- ストーリーテリング

- ビジュアル&オーディオの工夫

- 即効性のある情報提供

このようなポイントを取り入れ、動画の価値を素早く伝えることが求められます。

ポイント②:どの視聴者層の平均視聴時間が長いのか分析する

YouTubeの平均視聴時間を伸ばすためには、どの視聴者層の平均視聴時間が長いのかを分析し、理解することも必要です。

ターゲット層を正確に理解するためには、「YouTubeでどの動画を見た後におすすめされたか、関連動画から来たか」を分析することが有効です。

- データ分析

- ターゲティング

- 関連動画の分析

ここでの注意点としては、チャンネルとして狙っているターゲットと別の視聴者層が長く視聴しても、必ずしもチャンネルの成長に効果的とは限らないという点です。

分析を通して、ターゲットとなる視聴者層の平均視聴時間を伸ばせるようなコンテンツを作る必要があると言えます。

ポイント③:サムネイルで釣らない

YouTubeの平均時間を伸ばす際に、動画の内容と異なるサムネイルで視聴者を呼び込むのはおすすめしません。

なぜなら、ターゲット層以外の視聴者が動画を見ることで、視聴者維持率が下がってしまう恐れがあるからです。

また、ターゲット層以外の視聴者に拡散してしまうことで、動画全体のスコアが下がってしまう可能性もあります。

動画を投稿する際は、動画の内容と異なるサムネイルなどで視聴者を呼び込むのはやめておきましょう。

ポイント④:クリック率と平均視聴時間のバランスを取る

YouTube動画の平均視聴時間を伸ばすためには、クリック率(視聴者が動画を開始する確率)と平均視聴時間のバランスを取ることも重要です。

クリック数とは、広告やサムネイルがどれだけ見られたか(インプレッション)と、実際にどれだけクリックされたかを表す比率です。

ただし、クリック数が多いだけでは意味がありません。

なぜなら、クリック数が多くても平均視聴時間が短いなら、それは質の高い動画とは言いにくいからです。

大切なのは、ターゲットとなる視聴者に合わせた良質な動画を作ることです。

そのためには、サムネイル・タイトルの最適化や、動画内容の品質を上げることが必要となるでしょう。

ポイント⑤:ターゲットにハマった動画はじわじわ伸びることを理解しておく

YouTubeの平均視聴時間は、通常爆発的に伸びるわけでなく、じわじわ伸びていくことが一般的です。

ターゲット層に向けた動画であれば、長期的に再生されることが多いです。

一方で、稀に意図していない視聴者層からの平均視聴時間が爆発的に伸びることがあります。しかし、ターゲットと異なる視聴者層では、その人気が持続しないケースがよくあります。

そのため、ターゲット層からの平均視聴時間がすぐに増えなくても、他の視聴者層をターゲットにしないようにしましょう。

一時的なトレンドではなく、ターゲット層のニーズにこだわり続けることが重要です。

ポイント⑥:わかりやすく情報量の多い動画を作る

YouTubeで平均視聴時間を伸ばすためには、わかりやすく情報量の多い動画を作ることも不可欠です。

動画の長さが短いと、視聴者が動画を見る時間も必然的に短くなりがちです。

そのため、動画の長さを少し長めにしてみることは、視聴時間を伸ばす有効な手段の一つです。

ただし、ただ動画の長さを長めにしても、情報量が少なければ視聴者に離脱されてしまう可能性が高まります。

例えば、視聴者が学び、理解できるように情報を整理し、段階的に提示してみましょう。

また、解説に役立つ補足情報や関連するデータを提供し、視聴者の知的好奇心を刺激するのも有効です。

- このように、内容をより分かりやすく説明したり、追加の情報を提供したりすると、視聴者の興味を強く惹きつけることができます。

平均視聴時間と平均再生率の違い

YouTubeにおける平均視聴時間と平均再生率は、動画のパフォーマンスを測る重要な指標ですが、それぞれ違いがあります。

2つの指標は動画のどの部分が視聴されているか(再生率)、視聴者がどれくらいの時間動画コンテンツを見ているか(視聴時間)を別々に示します。

まず、平均視聴時間は動画が再生された合計時間を視聴回数で割ったもので、以下の式が用いられます。

- 平均再生時間 = 合計動画再生時間 ÷ 動画の開始回数

視聴者がどれだけの時間動画を視聴したかがわかり、動画の魅力や視聴者がどの程度関心を持っているかを確認するのに役立ちます。

- 次に、平均再生率は、ユーザーが動画で視聴した部分の平均割合(%)です。

計算式が複雑なため、例を元に解説します。

- 1人のユーザーが動画を最後まで視聴した(動画の開始1回・25%再生1回・50%再生1回・75%再生1回・再生完了1回)

- もう1人のユーザーが動画の25%まで視聴した(動画の開始1回、25%再生1回)

上記のケースを以下のように数値化できます。

| ⑥ユーザー | ユーザー1 (完了) | ユーザー2 (25%まで) | 合計 |

| ①動画の開始回数 | 1 | 1 | 2 |

| ②動画の25%再生回数 | 1 | 1 | 2 |

| ③動画の50%再生回数 | 1 | 0 | 1 |

| ④動画の75%再生回数 | 1 | 0 | 1 |

| ⑤動画再生完了回数 | 1 | 0 | 1 |

これを計算式に当てはめると以下になります。

- 0.125× 2(①) + 0.25 × 2(②) + 0.25 × 1(③) + 0.25 × 1(④) + 0.125 × 1(⑤) ÷ 2(⑥)

これに基づいて、2人のユーザーがいた場合の平均再生率は、約68.75%(0.6875)となります。

平均視聴時間が長ければ、それだけ動画を通して長い時間視聴者を惹きつけられていることになり、平均再生率が高ければ、多くの視聴者が動画をはじめから終わりまで視聴していることを意味します。

モバイル視聴とPC視聴での平均視聴時間の違い

YouTubeの平均視聴時間は、視聴デバイスによって大きく異なります。この違いを理解し、ターゲットとなるデバイスに合わせたコンテンツ制作が重要です:

1. デバイス別の特性

モバイル:平均視聴時間は通常短め(2〜3分程度)で、移動中や空き時間に視聴されることが多い

PC/デスクトップ:平均視聴時間が長め(5〜7分程度)で、より集中した視聴環境での利用が多い

テレビ/セットトップボックス:最も長い平均視聴時間(8分以上)で、リラックスした環境での視聴が主

2. デバイス別の最適化ポイント

モバイル向け: 冒頭15秒で核心に入る、縦型動画も検討、テキストは大きく

PC向け:詳細な情報提供、画面分割や小さなテキストも可能、より複雑な内容も許容される

テレビ向け:高画質・高音質、テキスト少なめ、ビジュアル重視

3.YouTube Studioでの分析

アナリティクスの「視聴者」タブにある「デバイスの種類」セクションで、自チャンネルのデバイス別視聴状況を確認できます。この情報を基に、主要視聴デバイスに最適化したコンテンツ制作を検討しましょう。

主要な視聴デバイスを把握し、そのデバイスでの視聴体験を最適化することで、平均視聴時間の向上につなげることができます。

YouTubeの平均視聴時間についてよくある質問

本章では、YouTubeの平均視聴時間についてよくある質問についてまとめています。

今回は以下について回答していきます。

- YouTubeの平均視聴率は?

- YouTubeの平均視聴時間の見方は?

- YouTubeの平均視聴時間が3分なのは短い?

- Youtubeの視聴時間をあげるためにできる工夫は?

- YouTubeの平均視聴時間が動画より長いのはなぜ?

以下でそれぞれ詳細に解説します。

Youtubeの平均視聴率は?

YouTubeの平均視聴率(Audience Retention)は、視聴者が動画をどの程度視聴したかを示す指標です。

一般的に、視聴率が50%以上であれば良好とされ、特に60%以上を維持できれば非常に高いエンゲージメントを示します。

この指標は、視聴者が動画をどこで離脱するかを把握し、改善点を見つけるために重要です。

視聴率が高いほど、YouTubeのアルゴリズムがその動画を推奨しやすくなり、より多くの視聴者に届く可能性が高まります。

Youtubeの平均視聴時間の見方は?

YouTubeの平均視聴時間は、YouTube Studioのアナリティクスで確認できます。

まず、YouTube Studioにログインし、左側のメニューから「アナリティクス」を選択します。

次に、「エンゲージメント」タブをクリックすると、動画ごとの平均視聴時間が表示されます。

この指標は、視聴者が動画を視聴した平均時間を示し、コンテンツの効果を評価するのに役立ちます。

また、視聴者の離脱ポイントを分析し、動画の構成や内容を改善するためのヒントを得られるためおすすめです。

Youtubeの平均視聴時間が3分なのは短い?

YouTubeの平均視聴時間が3分というのは、動画の長さや内容によって判断が異なります。

例えば、10分以上の動画で平均視聴時間が3分であれば、視聴者が途中で離脱している可能性が高く、改善の余地があります。

しかし、5分以下の短い動画で3分の視聴時間は比較的良好と考えられます。

視聴時間を向上させるためには、最初の数秒で視聴者の興味を引き、動画全体を通して価値のある情報やエンターテインメントを提供することが重要です。

YouTubeの視聴時間をあげるためにできる工夫は?

YouTubeの視聴時間を上げるためには、いくつかの工夫が必要です。

まず、動画の冒頭で視聴者の興味を引くことが重要です。強力なイントロやクリフハンガーを用いて、視聴者が続きを見たくなるようにします。

次に、動画の内容を分かりやすく、魅力的に構成することも大切です。セグメントごとにテーマを明確にし、視覚的な要素を活用して視聴者の関心を維持します。

また、動画の長さを適切に保ち、無駄な部分をカットすることで、視聴者が最後まで視聴しやすくなります。

最後に、視聴者とのエンゲージメントを高めるために、コメントやコミュニティタブを活用し、視聴者のフィードバックを取り入れて改善を図ることも効果的です。

YouTubeの平均視聴時間が動画より長いのはなぜ?

YouTubeのアナリティクスで平均視聴時間が動画の実際の長さより長く表示されることがあります。この現象にはいくつかの理由があります。

・リピート視聴の影響: 視聴者が動画内の特定のセクションを繰り返し見ると、その累積時間が平均視聴時間に反映されます。例えば、5分の動画で視聴者が特定の部分を何度も再生すると、平均視聴時間は5分を超えることがあります。

・バックグラウンド再生:YouTube Premiumユーザーがバックグラウンドで動画を再生し続けると、実際の動画長より長い再生時間が記録される場合があります。

・エンドスクリーンでの滞在:視聴者が動画終了後もエンドスクリーンに留まり、次の動画を選んでいる時間も視聴時間としてカウントされることがあります。

・計測上の技術的要因:まれに、再生速度の設定や一時停止の処理方法によって、視聴時間の計算に差異が生じることがあります。

このような現象は通常、コンテンツが非常に高い評価を受けており、視聴者が何度も視聴している証拠と考えられます。エンゲージメントの高さを示す良い指標ですので、むしろポジティブに捉えるべきでしょう。

平均視聴時間はYouTubeにおける大切な指標

YouTubeにおける平均視聴時間は、動画の品質やチャンネルのパフォーマンスを示す重要な指標です。

視聴者が動画を最後まで視聴することで再生回数が増え、広告収入の向上にもつながります。

しかしながら、チャンネル運営者には動画コンテンツの質をどのようにして高めるかという課題が残ります。

もしこの記事でご紹介したポイントを用いても平均視聴時間が伸びない場合や運用の方向性に迷う場合は、ぜひNOGICへご相談ください。

YouTubeチャンネル成長のため、無料診断も実施しています。

「YouTubeでの更新頻度を上げるべきか」「毎日投稿をした方がいいのか」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

更新頻度を極端に落としてしまうと視聴者の関心が薄れてしまうリスクがありますが、実際YouTubeの更新頻度はそこまで重要ではありません。

更新頻度よりも動画の質を高めることに重きを置くことが大切です。

この記事ではYouTubeの更新頻度がなぜそこまで重要でないのかを解説します。

そのうえで、YouTubeの適切な更新頻度や質の高いYouTube動画・チャンネルを作るためのポイントについても紹介します。

「YouTubeチャンネルの成長に悩んでいる」「効果的な動画マーケティングを実施したい」という方はぜひ最後までご一読ください。

YouTubeの更新頻度はそこまで重要ではない

YouTubeでの動画更新頻度について、一般的には以下の誤解が存在しています。

- 「週〇〇日の投稿が良い!」とされる一定のルールがある

- 「毎週水曜日、金曜日、日曜日に動画が上がるから見に行こう!」というような視聴者の習慣がある

しかし、一定のルールや視聴者の習慣、いわゆるYouTubeの更新頻度はそこまで重要ではありません。

更新頻度よりも、以下のような改善を優先するべきだからです。

| 項目 | 内容 |

| コンテンツの質 | 視聴者は高品質のコンテンツを好む傾向があり、更新頻度よりもコンテンツのクオリティを重視する傾向がある。 |

| ユーザーのロイヤリティ | 視聴者がチャンネルに対して持つロイヤリティは、更新頻度よりもコンテンツの継続的な価値に影響されることが多い。 |

| 利便性 | ユーザーは自分の都合の良い時に動画を視聴するため、厳密な更新スケジュールよりもアクセスのしやすさや見やすさを優先することがある。 |

これらはあくまでも一例で、そのほかにも多くの指標があります。

つまり、更新頻度だけが必ずしもチャンネルの成功や視聴者のエンゲージメントに決定的な影響を与えるわけではないということです。

重要なのは、継続的に魅力的なコンテンツを提供し、視聴者との関係を築いていくことです。

動画の品質、チャンネルへのロイヤリティ、利便性などを高めるという施策の方が、単純に更新頻度を高めるよりも視聴者の満足度やチャンネルの成長に大きく影響する可能性が高いのです。

YouTubeでは更新頻度よりも質の高い動画を出すことが重要

YouTubeで動画を制作・公開する際、更新頻度よりも質の高い動画を出すことが重要である理由にはいくつかの背景があります。

- 更新頻度が低くても質の高い動画を出せば拡散されていく

- 質の高い動画が求められるようになった背景

視聴者が求める高品質なコンテンツを提供することで、YouTubeでの成功と持続的な成長を実現できます。

更新頻度を追求することも重要ですが、質を犠牲にしてまで頻繁に投稿することは得策ではありません。

以下で、それぞれの理由を説明します。

更新頻度が低くても質の高い動画を出せば拡散されていく

YouTubeにおいては、更新頻度を上げるよりも高品質な動画を作成して投稿することが重要です。

優れた動画は視聴者にとって価値があると認識され、自然と共有されやすくなるためです。

特にYouTubeのアルゴリズムは、ユーザーの関心や視聴履歴に基づいて質の良いコンテンツを推薦するように設計されています。

更新頻度が高すぎると個々の動画にかけられる時間や労力が少なくなり、結果として質の低下を招くリスクがあるため、無理に頻度を追求することは避けるようにしましょう。

質の高い動画が求められるようになった背景

YouTube上で高品質な動画が求められる背景には、動画の平均品質が向上している実態もあります。

YouTubeは激しい競争市場であり、目立つためには高品質な動画が必須です。

他のクリエイターたちも質の高い動画を投稿しているため、質が低いとその中で目立つことが難しくなり、結果として拡散の可能性も低くなると言えます。

そのため、更新頻度よりも品質にフォーカスし、より多くの拡散を狙い、視聴者から長期的に関心を持たれるチャンネルにすることが重要です。

YouTubeの適切な更新頻度は?

YouTubeの適切な更新頻度はチャンネルのジャンルや対象視聴者によって大きく異なることが明らかになっています。

一般的には週に1〜2回が基本ラインとされていますが、ニュースやトレンド系のチャンネルではより頻繁な更新が求められる一方、教育コンテンツやドキュメンタリーなどの制作に時間がかかるコンテンツでは月に1〜2回でも十分効果を発揮するケースが増えています。

「視聴者のライフスタイルやコンテンツ消費パターンに合わせた更新頻度」が重要であり、単一の理想的な頻度は存在しないことが強調されています。

質の高いYouTube動画を出すという前提で自社のチャンネルにとって適切な更新頻度を考えていきましょう。

更新が少なすぎても離脱や伸び悩む原因になる

YouTubeでの活動においては、更新頻度が低すぎるというのも、チャンネルの成長速度を大きく阻害する要因になります。

一般的に、視聴者は定期的に新しい動画が投稿されることを期待しているためです。

特にYouTubeはコンテンツの新鮮さが非常に重要視されるプラットフォームであるため、更新頻度が低いと視聴者は「全然投稿されない」と感じます。

これにより「もっと更新しているチャンネルを見よう」と考える視聴者も少なくありません。

さらにチャンネル登録をしてくれていた視聴者が見切りを付け、登録を解除する原因にもなり得ます。

質を担保する前提で更新頻度を高めていくことがポイント

これまで解説したように、質を維持しつつ更新頻度を高めていくことがYouTubeチャンネルの成長のポイントです。

高品質のコンテンツを提供することを前提としている場合、更新頻度は高ければ高いほど視聴者を惹き付け、YouTubeのアルゴリズムにも有利に働きます。

ただし、無理をして質の低下を引き起こさないように注意が必要です。

多くの場合、週に1〜2回の更新が一般的な目安であり、視聴者が想定している範囲での定期的なスケジュールを作成することが推奨されます。

このバランスを取りながら、自チャンネルにとって適切な更新頻度を見つけ出すことが大切です。

最終的には、チャンネルの内容やターゲットオーディエンス、制作能力などに基づき、個々の状況に適した更新戦略を練ると良いでしょう。

質の高いYouTube動画・チャンネルを作るためのポイント

質の高いYouTube動画・チャンネルを作るためには、以下の点を押さえることが大切です。

- 特定のターゲット層に向けた専門性の高い動画を作る

- 映像・音声など動画そのもののクオリティを高める

- ストーリー性があり視聴者の興味を引く動画を作る

- キーワードが盛り込まれた動画を作る

- エンゲージメントを高める工夫をする

- 更新頻度だけではなく投稿時間も考慮する

- アナリティクスを使って分析を行う

- ショート動画とロング動画を組み合わせる

それぞれのポイントを実践することによって、興味を持ってもらえるだけでなく、視聴者との関わりを深め、YouTube上での価値を高めることができます。

ポイント①:特定のターゲット層に向けた専門性の高い動画を作る

YouTubeで成功するためには、特定のターゲット層を明確に定め、その層に特化した専門性の高いコンテンツを作成することが重要です。

ターゲット層が興味を持つ特定のトピックや分野を深く掘り下げることで、そのニーズに合わせた詳細な情報提供が可能となります。

例えば、以下のポイントを意識するだけでも、その分野における信頼性の高い情報源となります。

- 視聴者の潜在的な質問に答える

- 豊富な実例とともに伝える

- 分かりやすい解説を行う

継続的な更新を通じて専門知識を深め、ターゲット層に響く質の高い動画を提供することで、視聴者の愛着や忠誠心を高めることができるでしょう。

ポイント②:映像・音声など動画そのもののクオリティを高める

YouTube動画の品質を高めるには、映像や音声そのもののクオリティにも細心の注意を払う必要があります。

高解像度のカメラやクリアな音質のマイクを使用し、視聴体験を重視した品質管理を心がけることで、ユーザーに快適な視聴環境を提供できます。

また、編集技術を駆使して不要な部分をカットするほか、視聴者の興味を引きつけるエフェクト(特殊効果)やトランジション(映像の切り替え効果)を活用するとより効果的です。

ポイント③:ストーリー性があり視聴者の興味を引く動画を作る

YouTube動画にストーリー性を持たせることで、視聴者との感情的なつながりを築き、興味関心を引くこともできます。

例えば、感動的な体験を共有したり、教訓を含んだ物語を展開したりするなど、十分な時間をかけてクオリティの高いストーリーテリングを実現することが望ましいです。

ストーリーを通じて情報を伝えることで、視聴者は動画の中に自分自身を投影しやすく、より動画内容に関心を持つようになります。

ポイント④:キーワードが盛り込まれた動画を作る

YouTubeで視聴者に動画を見つけてもらいやすくするためにも、キーワードが適切に盛り込まれた動画を作りましょう。

SEO(検索エンジン最適化)に関する知識を活用し、ターゲット層の視聴者が使用する検索キーワードをリサーチして、タイトルや説明文、ハッシュタグに盛り込む必要があります。

キーワードの活用によって、検索結果やおすすめリストへ表示される可能性が高まり、YouTubeにおけるリーチ(動画の到達範囲)が拡大します。

なお、キーワードについてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

参考:YouTubeのキーワード設定はなぜ重要?調査方法や活用ポイントを解説!

ポイント⑤:エンゲージメントを高める工夫をする

質の高いYouTube動画・チャンネルを作るためのポイントとして、エンゲージメントの向上を狙うことも挙げられます。

エンゲージメントとは、視聴者が動画にどれほど積極的に関わっているかを測る指数です。

コメントを残したり、動画に評価をつけたり、友達に共有したりするなどの行動の多さに基づいた指標であり、エンゲージメントが高いほどYouTubeのアルゴリズムから好まれやすくなります。

その結果、おすすめ動画としてピックアップされる可能性も高まります。

エンゲージメントを高めるためには、視聴者へのコメントや評価、共有を促すCTA(行動喚起)を動画内に挿入することが効果的です。

エンゲージメントについてより詳しく知りたい方は、併せて以下の記事を参考にしてください。

参考:YouTubeのおすすめ動画の仕組みは?再生回数を伸ばす方法も解説

ポイント⑥:更新頻度だけではなく投稿時間も考慮する

YouTubeでは、更新頻度だけではなく投稿時間も考慮することが重要です。

視聴者が特にアクティブな時間帯に動画を投稿することで、リアルタイムな反応を得やすくなります。

再生回数やコメントを増やすためには、金・土・日曜日や午後6時〜午後9時のタイミングを狙っての公開がおすすめです。

繰り返しになりますが、質を担保したうえで定期的に良いコンテンツを提供できるかというポイントは忘れないようにしましょう。

YouTubeの投稿時間については、以下の記事も参考にしてください。

参考:YouTubeの動画を投稿する最適な時間は?動画の再生数UPのコツを徹底解説!

ポイント⑦:アナリティクスを使って分析を行う

YouTubeアナリティクスの活用によって、動画のパフォーマンスを分析し、視聴者の属性や行動を理解できます。

再生回数や視聴時間をチェックすることはもちろん、ターゲット層がどのキーワードで検索しているかを知ることもできます。

こうしたデータを基にして、動画のテーマやタイトルの最適化を行ったり、効率的な更新頻度に調整したりできます。

YouTubeの視聴者の傾向を理解し、戦略的に活用することは、チャンネルの成長を促進させるうえで不可欠です。

ポイント⑧:ショート動画とロング動画を組み合わせる

重要なトレンドとして、多くの成功しているYouTubeチャンネルが「ショート動画とロング動画のハイブリッド戦略」を採用していることが挙げられます。この戦略は特に更新頻度の悩みを解決する新しいアプローチとして注目されています。

YouTube Shortsは、比較的少ないリソースで制作でき、アルゴリズム上も優遇される傾向があります。最新データによると、ショート動画は新規視聴者の獲得に特に効果的で、チャンネル発見の入り口として機能します。

具体的な活用法としては、週に1本の質の高いロング動画に加えて、その内容からピックアップした2〜3本のショート動画を平日に分散して投稿するアプローチが効果的です。これにより、更新頻度を上げつつも、制作負担を大幅に増やさずに済みます。

既存のロング動画から効果的にショート動画を作成するコツは、以下の点に注意することです。

- 動画内の最も印象的な10〜30秒のシーンを抽出する

- 縦型フォーマット(9:16)に最適化し直す

- キャッチーなキャプションを追加する

- 冒頭3秒で視聴者の注目を引く要素を入れる

- ロング動画へのCTAを最後に加える

この「一度作って複数形式で展開する」アプローチは、現在のYouTube戦略として特に効果的であることが多くの事例で証明されています。

YouTubeでよくある投稿頻度

YouTubeでよくある投稿頻度は、以下が挙げられます。

- 毎日投稿

- 曜日固定の投稿

それぞれの投稿頻度はそれぞれメリットとデメリットがあるため、自分のコンテンツと目的に合った方法を選ぶことが重要です。

次項では、それぞれの投稿頻度の特徴と留意点を詳しく解説します。

毎日投稿

YouTubeにおける毎日投稿は、視聴者との継続的なつながりを作り出し、YouTubeのアルゴリズムにも有利に働く可能性があります。

しかし先述したとおり、内容の質を落としてしまうと、根強いファンでさえも遠ざけてしまう危険があります。

- 内容の多様性(異なるトピックやフォーマットを用意すること)を考慮してコンテンツカレンダーを作り、前もって撮影や編集を行う

- 視聴者の期待に合わせて、あらかじめ定めた品質基準を満たすことを意識する

- 複数の動画をバッチ制作(一度に多くの動画を同時に制作すること)し、作業を効率化する

- 必要に応じて外部のエディター、カメラマンに専門的な作業を委託する

- コミュニティタブやソーシャルメディアを使って、視聴者からのフィードバックを得て、質の向上に役立てる

など、毎日投稿を行う際でも品質へのアプローチは減らさないようにしましょう。

曜日固定の投稿

同じ曜日に投稿するルーティンを作るのもYouTubeでよく見られる投稿頻度です。

これにより、視聴者は新しい動画がいつ公開されるかを予測しやすくなります。

投稿する動画やテーマについて予告動画やティーザーを事前に公開することで、次のコンテンツへの期待感を高めるのもいいでしょう。

ただし、先述したように曜日固定の投稿をしたとしても、視聴者からその曜日に毎週動画を観てもらえるとは限りません。

質を落とさないことが最優先なので、曜日固定にすることで質が低い動画を投稿することはやめておきましょう。

YouTubeの更新頻度・投稿頻度でよくある質問

本章では、YouTubeについてよくある質問についてまとめています。

今回は以下について回答していきます。

- YouTubeの投稿頻度を決めるアルゴリズムは?

- YouTubeの更新頻度を増やすことで収益は上がる?

- YouTubeの投稿時間は関係ない?

- 動画の毎日投稿が伸びない原因は?

- YouTubeで毎日投稿は禁止されているの?

以下でそれぞれ詳細に解説します。

YouTubeの投稿頻度を決めるアルゴリズムは?

YouTubeのアルゴリズムは、投稿頻度を直接決定するわけではありませんが、一定の投稿頻度を保つことはアルゴリズムに好影響を与えます。

アルゴリズムは、視聴者のエンゲージメント、視聴時間、視聴者維持率などの指標を基に動画を推奨します。

定期的な投稿は視聴者に期待感を与え、エンゲージメントを高めることができます。

特に、視聴者が新しいコンテンツを定期的に期待するようになると、視聴者のリテンション率も向上します。

その結果、アルゴリズムがチャンネルをより多くの視聴者に推奨する可能性が高まります。

YouTubeの更新頻度を増やすことで収益は上がる?

YouTubeの更新頻度を増やすことは、収益向上に寄与する可能性があります。

頻繁に新しい動画を投稿することで、視聴者の関心を維持し、再生回数が増えるためです。

再生回数が増えると、広告の表示回数も増え、結果的に広告収益が上がります。

ただし、これまで解説してきたように、ただ頻度を上げるだけではなく、コンテンツの質を保つことが重要です。

質の低い動画を大量に投稿すると、視聴者の離脱を招き、逆効果となる可能性があります。

YouTubeの投稿時間は関係ない?

YouTubeの投稿時間は、視聴回数やエンゲージメントに影響を与える可能性があります。

視聴者の多くがオンラインである時間帯に動画を公開することで、初動の再生回数を増やし、アルゴリズムに有利に働くことがあるためです。

例えば、視聴者が多い夕方や週末に投稿することで、より多くの視聴者にリーチできる可能性があります。

また、視聴者の多くが特定の地域にいる場合、その地域のピーク時間に合わせて投稿することが効果的です。

YouTube Analyticsを活用して、視聴者のオンライン時間を分析し、最適な投稿時間を見つけることが重要です。

動画の毎日投稿が伸びない原因は?

動画の毎日投稿が伸びない原因にはいくつかの要素があります。

まず、コンテンツの質が低い場合、視聴者の関心を引き続けることが難しくなります。量を優先して質を犠牲にすると、視聴者が離れていく可能性が高いです。

次に、視聴者が毎日新しい動画を見る時間や興味がない場合も、再生回数が伸びにくくなります。

さらに、動画のテーマや内容が視聴者のニーズや興味に合っていない場合も、エンゲージメントが低下します。

視聴者のフィードバックを活用し、コンテンツの質を向上させることが重要です。また、投稿頻度を視聴者のペースに合わせることも考慮すると良いでしょう。

YouTubeで毎日投稿は禁止されているの?

YouTubeで毎日投稿が禁止されているという誤解がありますが、実際にはプラットフォーム側からの投稿頻度に関する明確な禁止ルールは存在しません。

しかし、短時間に大量の動画をアップロードすると、YouTubeのシステムがスパム行為と判断し、一時的に投稿制限がかかることがあります。これは1日に数十本以上の動画を一度にアップロードするような極端なケースに限られます。

重要なのは、毎日投稿すること自体ではなく、以下のポイントです。

・コンテンツの品質を維持できるか

・チャンネルのテーマや目的に合致しているか

・視聴者のニーズに応えているか

現在のYouTube運用においては、「闇雲な毎日投稿」よりも「戦略的な投稿計画」の方が効果的です。チャンネルの成長段階や制作リソース、視聴者の行動パターンを分析した上で、最適な投稿頻度を決定することをおすすめします。

毎日投稿がチャンネルにとって最適な選択であれば実施すべきですが、無理をして質を落とすくらいなら、週に1〜2回の高品質なコンテンツ投稿の方が長期的な成功につながる可能性が高いでしょう。

更新頻度だけに固執せず質の高さを追求するのがYouTube運営のコツ!

更新頻度を高めたりや毎日投稿をしたりすることはYouTubeチャンネルの成長に役立つように思えますが、質が低いコンテンツをただ多く作るだけでは逆効果です。

むしろ、チャンネル成長の妨げになる可能性があります。

そのため、まずは動画の質を高めることに重きを置いた戦略を考えるのが大切です。

NOGICでは、YouTubeチャンネルの現状を徹底的に分析し、その結果に基づいた戦略をご提案しています。

「チャンネルがなかなか伸びずに悩んでいる」「社内リソースが不足している」などのお悩みがある方は、ぜひNOGICにご相談ください。

「YouTubeのキーワード設定は本当に必要?」「どうやって最適なキーワードを見つけ出せばいい?」とお悩みではないでしょうか。

YouTubeのキーワードを正しく設定することで、動画の検索順位向上を目指せます。

そこで本記事では、YouTubeのキーワード設定の必要性と調べる方法、おすすめのキーワードツール、キーワードの活用方法を解説します。

またキーワード以外に必要な動画SEOの情報もまとめました。

YouTubeチャンネルを効率的に伸ばしたい人はぜひ参考にしてください。

YouTubeのキーワード設定は必要?

YouTubeのキーワード設定は、動画のテーマを明確にし、ターゲットに合わせたコンテンツ作りをする際に必要です。

適切なキーワード設定は、YouTube上での検索結果の表示に影響し、動画の視聴率やチャンネルの成長を促進します。

特に、YouTubeはGoogleに次ぐ検索エンジンとしての役割を果たしているため、SEO(検索エンジン最適化)も意識することが大切です。

ただし、調査の進め方やキーワードツールの選び方、キーワードの活用方法を間違えると成果が出なくなってしまうためこれから一つ一つ詳しく説明します。

YouTubeでのキーワードの見つけ方を、3つの実践的な方法で紹介します。

- YouTubeのサジェストから調べる

- キーワードツールを使用する

- YouTube Studioのアナリティクスから調べる

それぞれ詳しく説明します。

YouTubeのサジェストから調べる

YouTubeのサジェストとは、ユーザーが検索窓に入力すると表示される予測候補のキーワードです。

これらのキーワードを利用して、視聴者がどういった言葉で動画を探しているかを調査できます。

サジェストからキーワードを調査する方法は、YouTubeの検索窓に関連する語句を入力し、表示される候補から適切だと思われるものを選定します。

YouTubeのサジェストから調査するメリットは、無料で手軽に関連キーワードを探すことができる点です。

しかし検索されるボリュームや関連キーワードの広がりなどが得られないため、市場におけるニーズの深さを把握することは難しいなどのデメリットもあります。

そのため、ユーザーのおおまかなニーズを手軽に知りたいという方に向いている調査方法と言えるでしょう。

キーワードツールを使用する

キーワードツールは、キーワードの競合性や検索ボリューム、関連キーワードの発見など、より詳細な情報を提供してくれるSEOツールです。

YouTubeコンテンツを市場のニーズに合わせて作るのに役立ち、初心者からプロまで多くのYouTuberが活用している手段です。

キーワードツールのメリットは、YouTubeで視聴者がどのような内容を求めているかを詳しく理解でき、コンテンツの企画や方針を決める際に力強いサポートになることです。

ただしツールによっては無料だとサービスが限られてしまうなどのデメリットがあるため、初心者の方やコストを削減したい方は、ツールを見極めながら自分に合ったものを利用することをおすすめします。

YouTube Studioのアナリティクスから調べる

YouTube Studioのアナリティクス機能を利用すると、自分の動画に流入してきた視聴者が検索したキーワードを調査できます。

確認方法は下記の通りです。

- YouTube Studioからアナリティクスを選択

- リーチを選択

- 右下にある「YouTube 検索語句」を確認

この調査方法を活用すると自分の動画に対するユーザーの需要を詳細に把握できます。

しかし、「YouTube 検索語句」はデータが蓄積されなければ見られないため、チャンネルを立ち上げて間もない時期には活用できません。

そのため、YouTubeチャンネルが活性化してきたタイミングに他の調査方法と併用しながら活用することをおすすめします。

以下の記事におすすめの分析ツールをまとめているので、ぜひ参考にしてください。

参考:YouTube分析ツールおすすめ紹介5選!特徴や選び方を徹底解説!

YouTubeのキーワードツールおすすめ5選【無料あり】

ここからは、おすすめのYouTubeのキーワードツールを5選紹介します。

- ラッコキーワード【無料あり】

- Googleトレンド【無料あり】

- Googleキーワードプランナー【無料あり】

- Keyword Tool【無料あり】

- ahrefs

各ツールの詳細について、順に説明します。

ラッコキーワード【無料あり】

ラッコキーワードとは、サジェストキーワードを取得できるツールです。

無料の範囲内でもサジェストキーワードや共起語など、YouTubeを運営するために必要な情報を取得できます。

これにより、関連性の高いキーワードや視聴者が求める内容を簡単に把握できます。

有料機能を使用すれば、より詳細なデータやSEO競合分析が行え、動画コンテンツの表示を増やすための戦略を立てやすくなります。

動画制作における効果的なキーワード選定は、視聴者に動画を見つけてもらうために大切なポイントです。

Googleトレンド【無料あり】

Googleトレンドは、Googleのトレンドデータの活用によって、現在どのようなキーワードやトピックに人気が集まっているかを知れるツールです。

話題のキーワードを把握しやすいため、トレンドに敏感なコンテンツを制作する際におすすめです。

月間検索数は分かりませんが、関連性の高いトピックスや検索傾向をビジュアルで確認できるため、企業として動画コンテンツの企画を立てる際にも有効です。

Googleトレンドを活用すれば、人の関心事を捉えた動画を作成でき、視聴者の獲得につなげることが期待できます。

Googleキーワードプランナー【無料あり】

Googleキーワードプランナーは、Google Adsに組み込まれている公式のツールです。

キーワードごとの月間検索数や、関連キーワードを無料で調べることができます。

特に関連キーワードの発見は、動画制作のアイデアに役立つでしょう。

有料プランではより具体的な数字が分かりますが、無料でも大まかな検索数が分かるため、始めの一歩としては十分な情報を提供してくれます。

広告運用を考えている企業であれば、クリック単価などの情報を得ることができるため、YouTube広告における予算配分の参考としても活用できます。

Keyword Tool【無料あり】

Keyword Toolは、何千ものキーワードを発見できる、プロにもおすすめの高性能ツールです。

このツールの強みは、ブラウザをYouTubeに絞り、動画に適したキーワード選定が行えることです。

SEO界の著名人からも評価されており、信頼性の高さから人気を集めています。

また、有料版ではさらに機能が拡充され、月間検索数の取得などが可能になるため、動画マーケティングの精度をさらに上げる際など長く活用できるツールと言えるでしょう。

ahrefs

ahrefsはSEO分析に特化した有料ツールであり、プロにも多く利用されています。

キーワードだけでなく、検索エンジン上での上位表示コンテンツや予測流入キーワードなどを深く分析できるなどの強みがあります。

ahrefsは多機能であるため、初心者にはやや扱いが複雑かもしれませんが、YouTube運用に慣れたら使いこなしていけるツールです。

特に競合分析やユーザーニーズの解析において、より細かい情報を取得し、効率的な戦略立案に役立ちます。

YouTubeのSEOについて詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。

参考:YouTubeで上位表示を目指すならSEO!具体的なSEO対策を全て解説

YouTubeのキーワードの活用方法

ここからは、YouTubeでキーワードを上手に活用するための方法を以下に分けて解説します。

- タイトルの左側に入れる

- 概要欄の説明欄にハッシュダグで入れる

- 動画のタグに入れる

- YouTubeチャンネルの基本情報に入れる

- キーワードをテーマにして動画を作成する

これらの各ポイントについて、詳しくみていきましょう。

タイトルの左側に入れる

YouTubeの検索アルゴリズムは、タイトルの左側に配置されたメインキーワードを重要視します。

メインのキーワードを1つタイトルの左側に入れることで、動画の内容をYouTubeの検索アルゴリズムが正確に把握しやすくなるため、動画の検索順位も向上する可能性があります。

この際、文章が不自然にならないような入れ方を意識し、タイトルから動画の内容を推測できることが大切です。

検索結果の上位に表示されると、検索流入の可能性を高めることができるため、特にスタート時は積極的に実践するとよいでしょう。

概要欄の説明欄にハッシュタグで入れる

YouTubeの概要欄にハッシュタグを使ってメインとするキーワードを3〜4個入れましょう。

概要欄は、動画のコンテンツを補足し視聴者に追加情報を提供する重要な部分です。

この概要欄にハッシュタグを使ってキーワードを入れるとYouTubeの検索アルゴリズムにより動画が適切に分類され、検索結果においてより高い位置に表示される可能性が高まります。

さらに、説明文章にも同様のキーワードを自然に織り交ぜることで、その効果を増幅させることが可能です。

しかし、動画の内容と関連性のないキーワードは避けるようにしましょう。

関連性のないキーワードの使用は、視聴者に誤解を招いたり、YouTubeのガイドラインに反したりする可能性があります。

YouTubeのハッシュタグ機能・概要欄機能について詳細を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

参考:Youtubeハッシュタグのつけ方や効果を徹底解説!おすすめ人気タグのつけ方もご紹介

参考:YouTubeの概要欄とは?見方や編集方法・書かない場合の懸念点まで解説

動画のタグに入れる

YouTubeにおけるタグは、動画の内容と特性を明確に伝える上で非常に大切です。

タグを適切に使用することで、動画がYouTubeの検索アルゴリズムや推薦システムによって正しく分類され、対象の視聴者に適切に表示されます。

ただし、以下の点には特に注意が必要です。

- 動画に関連性が高いキーワードを選択すること

- タグの数は最大でも15個までに留めること

- 動画と関係のないタグは避けること

- 抽象度の高いキーワードと具体的なキーワードをバランス良く入れること

また同じチャンネルにある動画に共通のタグを設定すると、関連動画として表示されやすくなるため、ユーザーの回遊率アップなども期待できます。

YouTubeチャンネルの基本情報に入れる

YouTubeチャンネルの基本情報にキーワードを設定することも、チャンネルの独自性と方向性を定義する上で役立ちます。

基本情報に入れるキーワードは商品のパッケージに貼るラベルに似ており、視聴者やYouTubeのシステムに対して、チャンネルの主要なテーマや内容を明示します。

キーワードは、3〜5個の関連性が高いものを選ぶとよいでしょう。

YouTube Studioの基本情報から設定可能です。

キーワードをテーマにして動画を作成する

適切なキーワードを調査できれば、YouTubeチャンネル自体の方針が決めやすくなります。

市場やトレンドをリサーチし、その中で適切なキーワードを選定することは、ターゲットとする視聴者層に対して、彼らが本当に求めているコンテンツを提供するためには欠かせません。

YouTubeで成功するためには、自分が発信したいことではなくキーワードを軸に動画企画を行い、視聴者が求める情報やエンターテインメントを提供し続けるチャンネルを目指すことが大切です。

YouTubeのキーワード以外に必要な動画SEO対策

YouTubeのキーワード以外でも、動画SEO対策のために必要な5つのポイントを紹介します。

- 平均再生率が上がる工夫をする

- 視聴者との交流(インタラクション)を促す

- タイムスタンプ機能を使用する

- 終了画面を設定する

- 字幕エディタを利用する

それぞれのポイントについて、どのような意味があり、どのように活用するのが効果的なのか見ていきましょう。

平均再生率が上がる工夫をする

動画の成功を左右する平均再生率は、視聴者が視聴を続ける時間の割合を指します。

平均再生率を上げるためには以下の3つが重要です。

- サムネイル・タイトル・内容の一貫性

- 冒頭の15秒〜30秒の工夫

- 適切な音楽やBGM

- 視聴者への問いかけ

サムネイルとタイトルは視聴者がクリックするかどうかの決め手になるため、内容とのギャップがないように心がけましょう。

また、動画の冒頭は視聴者が最も注目するポイントのため、興味を引きつける工夫が求められます。

適切なBGMや問いかけは、視聴者が心地よく視聴したり、飽きさせなかったりするために重要です。

それぞれを意識することで、平均再生率を高めることができるでしょう。

視聴者との交流(インタラクション)を促す

視聴者との交流、特にコメント機能を通じたコミュニケーションは、動画の活性化に欠かせません。

積極的な交流は視聴者に好印象を与え、YouTube側にも動画へのエンゲージメントとして評価されます。

例えば、動画内で視聴者に質問を投げかけたり、アンケートを実施したりしてコメントを誘う工夫をします。

いずれも視聴者の参加意欲を刺激し、お互いにとってメリットのある状況を作り出すものです。

YouTubeは視聴者との交流のある動画を好む傾向があるため、視聴者と積極的に関わることは動画の評価アップにつながります。

タイムスタンプ機能を使用する

タイムスタンプ機能は、視聴者に見たい部分へのアクセスを容易にし、動画の利便性を高めます。

設定方法は簡単で、概要欄に「0:00 今日のトピック」などの時間とタイトルを記入すれば完了です。で

また、タイムスタンプ機能の導入は、キーワードを自然にに盛り込む機会になったり、、Google検索上で動画を目立ちやすくなったりなどのメリットもあります。

さらに動画内にチャプター機能を入れたいのであれば、次の3つの条件をクリアしましょう。

- 最初のタイムスタンプが 00:00 で始まるようにする

- 3つ以上のタイムスタンプを昇順で記入する

- チャプターの最短の長さは10秒にする

タイムスタンプ機能やチャプター機能を活用することで、より視聴しやすい動画を提供できます。

終了画面を設定する

動画の最後には終了画面を設定して、他の動画への視聴やチャンネル登録を促すことが大切です。

動画を最後まで見たユーザーは、内容に興味を持っていることが多いため、そうした視聴者を逃さないように工夫します。

例えば、人気のある動画や関連する動画を推薦したり、チャンネル登録を促すメッセージを入れたりすることが効果的です。

それにより視聴者が自然に次のアクションを起こしやすくなります。

字幕エディタを利用する

YouTubeの字幕機能は、視聴者の利便性を向上させるとともに、SEO対策にも役立ちます。

YouTube公式が字幕エディタの利用を推奨していることから、動画を評価してもらいやすくなるからです。

字幕を設定するには時間がかかりますが、多言語字幕を提供することで世界中の視聴者にアクセスしやすくなり、再生数の増加が見込めます。

また、動画の内容を正確に伝えるためにも、字幕は非常に有効です。

YouTubeで成功し収益化したいなら動画SEOを意識しよう

今回はYouTubeを収益化するためのキーワードの設定と動画SEO活用についてについてお伝えしました。

収益化を目指すなら、以下の要点を押さえましょう。

- まずは正しくキーワードを調査する

- キーワードを軸に視聴者が求めているコンテンツを作成する収益化にはキーワード設定以外の動画SEOも重要

しかし、動画コンテンツは数多く存在し、競争が激しいため常にトレンドを追い続ける必要があり、収益化するためにはキーワード設定以外の動画SEO対策も必要です。

YouTubeを収益化したい場合は、NOGICへお任せください。

具体的なアドバイスやサポートが必要な方は、無料の診断を受けることもできます。詳しくは、以下のページをご覧ください。

「YouTubeで登録者数を増やしたいけれど、どうすればいいのだろう?」「登録者を買うという方法もあるのかな?」とお悩みではないでしょうか。

実は、YouTubeの登録者を買うことは「可能」です。

しかし、YouTubeの登録者を買う行為は「リスクを伴う」ものです。場合によっては、アカウントを停止されるという厳しいペナルティを受けることにもなりかねません。

そこで本記事では、YouTubeの登録者を買うことの仕組み、値段の相場、およびそれに伴うデメリットを解説します。

規約違反のリスクを回避しながら、チャンネルの成長を促進するための安全かつ効果的なアプローチが知りたい方はぜひ参考にしてください。

YouTubeで登録者を買うことはできる?

まずは、実際に登録者の購入は可能なのか、購入した場合の仕組みや相場について具体的に解説します。

- YouTubeの登録者を買うことは可能

- YouTubeの登録者を買うときの仕組みは?

- YouTubeの登録者を買うときの値段(相場)は?

それぞれ、見ていきましょう。

YouTubeの登録者を買うことは可能

2023年12月時点で、YouTubeの登録者を買うこと自体は可能です。

実際に、インターネット上で登録者購入サービスを提供している業者を見つけることは難しくありません。

また、登録者を購入した人の体験談やブログ記事も見つかります。

YouTubeの登録者を買うときの仕組みは?

YouTube登録者を買う仕組みは、業者が持っている複数のアカウントを利用して、短期間にチャンネルの登録者を増やすという手法です。

具体的には、購入者のチャンネルに業者が持つアカウントが自動的に登録されます。

このとき、購入する登録者の数や増加の速度など、いくつかのオプションを選ぶことができる業者もあるようです。

YouTubeの登録者を買うときの値段(相場)は?

YouTubeの登録者を購入する際の値段(相場)は、業者によって異なりますが、一般的には以下の価格帯になっています。

また、比較のために再生回数を購入できるサービスの相場感についてもまとめました。

|

項目 |

費用 |

|

YouTubeの登録者購入費用 |

1人あたり5〜10円 |

|

再生回数購入費用 |

1万回あたり5,000〜8,000円 |

YouTubeの登録者数や再生回数が伸び悩んでいる場合、安価だと感じる方もいるかもしれません。

しかし登録者の購入はYouTubeのポリシー違反であり、チャンネルが取り消されるなどのペナルティを受ける可能性があります。

次の段落で起こり得るデメリットについて解説しますので、慎重に判断してください。

YouTubeの登録者を買うことで起こり得るデメリット

YouTubeの登録者を買うことで起こり得るデメリットは、以下の通りです。

- 規約違反になってしまう

- ペナルティが課される

- 再生回数につながりにくい

- 元々いる視聴者にバレてしまうこともある

- 運用のノウハウや実力がつかない

それでは、それぞれのデメリットを1つひとつ詳しく見ていきましょう。

デメリット①:規約違反になってしまう

YouTubeには守るべき利用規約が定められているため、運営を行ううえでそれぞれのガイドラインに従うことはもはや必須です。

特に登録者を購入する行為に関しては、下記の通りYouTubeのポリシーに抵触します。

自動システムを使用して、または何の疑いも持たない視聴者に動画を示して、視聴回数、高評価数、コメント数、その他の統計数を人為的に増やそうとする行為は、YouTube では許可されていません。

引用:YouTube ヘルプ「虚偽のエンゲージメントに関するポリシー」

この行為が発覚した場合、事前警告としてYouTubeから運営管理者へ事前警告が行われます。

この警告を軽視して規約違反を続けた場合、チャンネル削除やペナルティを受けるリスクが高まり、事実上チャンネルの運営自体が成り立たなくなる可能性も否定できません。

投資した時間と労力が水の泡になってしまうリスクを回避するためにも、登録者購入という行為は避けることが大切です。

デメリット②:ペナルティが課される

YouTubeの登録者を買うことで、チャンネルの一時停止や完全な削除といった厳しいペナルティが課される場合があります。

具体的には、もし違反警告を90日以内に3回獲得してしまうと、チャンネルへのペナルティが課されるリスクが高まります。

この事態になると、これまでに投じた時間、労力が一瞬にして無駄になってしまうでしょう。

また、たとえ一回の規約違反であっても、特に悪質だと判断された場合は即座にチャンネルが停止決定されることもあります。

そのため、登録者の不正購入によるリスクは非常に大きいと言えるでしょう。

デメリット③:再生回数につながりにくい

購入することでチャンネル登録者数が増えたとしても、それが実際の視聴やエンゲージメントへと繋がることはほとんどありません。

購入した登録者の多くが非アクティブなアカウントやボットによる偽アカウントである場合が多く、意思を持って動画を視聴することはないためです。

その結果、再生回数の増加やエンゲージメントの向上へと結びつかないうえ、YouTubeのおすすめにも表示されにくくなります。

YouTubeのアルゴリズムは、視聴者の満足度を重視するため、単純な登録者数の増加よりも実際に動画を視聴しているユーザー数や再生時間を優先的に評価します。

したがって、購入によって得られたチャンネル登録者数は、マーケティング戦略としても効果が低く、長期的な成功やブランド構築には結びつきません。

デメリット④:元々いる視聴者にバレてしまうこともある

YouTubeの登録者を買うデメリットとして、元々いる視聴者にバレてしまうことも挙げられます。

自動的に登録者数を増加させることは魅力的に見えるかもしれません。

しかし、登録者数が急増してもそれに見合った再生数やエンゲージメントが伴わなければファンや視聴者たちは疑問を持つはずです。

もしその異常に気づかれてしまうと、それまで築いてきた信用やコミュニティ内の立場が失われる可能性もあります。

元々いた視聴者が離れてしまうことにもなりかねないため、登録者を買うことは推奨できません。

デメリット⑤:運用のノウハウや実力がつかない

最後に、本来YouTubeを通じて獲得すべき実力が身に付かず、持続可能なチャンネル運用が困難になることも挙げられます。

YouTuberにとって大切なのは、チャンネルの健全な成長や視聴者とのつながりを大切にしながら、コンテンツを通じて価値を共有し続けることです。

しかし、登録者を購入する行為はこの流れを省略し、短期間で数値を増やすことによって表面的な成功を追求することと同義です。

つまり、健全な運営を通して得られたはずの、ノウハウやコンテンツクリエーションの技術、マーケティングスキルなどのノウハウは獲得できません。

また、YouTubeでは新たなトレンドやアルゴリズムの更新が行われています。

こうした変化に対応するための柔軟性や適応力も養われず、業界内での競争力を失うことにつながります。

YouTubeの登録者を買う方法

YouTubeの登録者は、Google検索などで出てくる業者を利用することで購入可能です。

購入価格は、1登録者あたり5〜10円程度とされています。

しかし、先に挙げたデメリットを考慮すると、絶対に推奨できない行為です。

登録者を買うことで生じるリスクは大きく、YouTubeの運営元に発覚した場合、チャンネルやアカウントの停止に追い込まれることも珍しくありません。

また、なかには詐欺まがいの業者も存在するため、お金を払ってもチャンネル登録者数が増えないという事態も考えられます。

それぞれのデメリットを理解したうえで、もしどうしても購入を考える場合は注意深く業者を選ぶ必要がありますが、健全な運用を心がけるのが最良です。

購入以外でYouTubeの登録者を増やす方法

ここからは、購入以外でYouTubeの登録者を増やすための具体的な方法を3つ紹介します。

- 専門性の高いチャンネルを作る

- SEO対策に力を入れる

- コンサルや運用代行サービスを利用する

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

登録者を増やす方法①:専門性の高いチャンネルを作る

YouTubeで登録者を増やすためには、まずターゲットを明確にして、視聴者に求められる専門性の高いコンテンツを投稿することが大切です。

そのジャンルに関して深く掘り下げた専門性の高い動画を投稿することで、視聴者の興味やニーズに応えることができるためです。

またテーマを統一することでチャンネルの内容が視聴者に理解されやすくなるため、登録者数の増加に期待できます。

登録者を増やす方法②:VSEO対策に力を入れる

より多くの視聴者に自分の動画を見つけてもらうために、VSEO対策は必要不可欠です。

具体的には、キーワードを研究して動画のタイトル、説明文、タグで適切に使うことがポイントです。

これによりYouTubeの検索結果で上位に表示されやすくなり、新規登録者獲得につながる可能性が高まります。

また、視聴者が関連する内容を検索した際にも動画が表示されやすくなります。

YouTubeのSEOについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。

参考:YouTubeで上位表示を目指すならSEO!具体的なSEO対策を全て解説

登録者を増やす方法③:コンサルや運用代行サービスを利用する

専門家の知識やサポートを得るために、コンサルや運用代行サービスを利用するのも有効な手段です。

「明確なターゲットが定まらない」「YouTubeの運用にリソースを割くことが難しい」「注力しているのになかなか成果が出ない」という場合などは、特に検討する価値があるでしょう。

プロから運用方法を学んだり、サポートを受けたりすることで効果的な戦略を立てられるようになり、結果的に登録者数の増加が見込める可能性があります。

また、コンサルタントや運用代行サービスの利用を通してチャンネルの成長に必要なノウハウや技術を身に付けられるため、ゆくゆくは自社や個人での運用も安定するでしょう。

YouTubeの運用代行サービスを検討している方は、以下の記事を参考にしてください。

参考:Youtube運用代行会社の相場について紹介!運用会社を使うメリットも徹底解説

YouTubeの登録者購入に関するよくある質問

最後に、YouTubeの登録者購入に関するよくある質問へ回答します。

- YouTubeの登録者を買うとどうなる?

- 実際に登録者を買っているYouTuberはいる?

ぜひ参考にしてください。

YouTubeの登録者を買うとどうなる?

YouTubeの登録者を購入すると、一時的に登録者数を増やすことができます。

ただし、この行為はYouTubeの規約に違反するため、チャンネルやアカウントの停止など厳しいペナルティを受けるリスクも高いです。

また、購入した登録者は非アクティブなアカウントや偽アカウントであるため、再生回数やチャンネルへのエンゲージメントにはほとんど貢献せず、本来求めている成果は上がりません。

さらに、なかには料金を払っても登録者数が全く増えない詐欺にあうケースも存在します。

実際に登録者を買っているYouTuberはいる?

業者が存在すること、またYouTube側が規約違反だと明示していることから、実際に登録者を購入するYouTuberも存在することが予想されます。

しかし、購入のデメリットが非常に大きいため、真に価値のあるYouTubeチャンネルを運営するうえで、登録者の購入はおすすめできません。

クリック率や再生回数向上のためのVSEO対策など、正当な手法でのマーケティング努力がYouTubeチャンネルの健全な成長には必要不可欠です。

YouTubeで登録者を買うのはNG!堅実な運用を心がけよう

今回の記事の要点をまとめると、以下のとおりです。

- YouTubeの登録者を買うことは技術的に可能だが、規約違反であるためペナルティが課されるリスクがある

- 購入した登録者が動画を視聴することはないため、チャンネルの健全な成長につながらない

- 登録者数を増やすためには適切なVSEO対策や専門性の高いコンテンツを作ることが大切

真に価値のあるチャンネルを育てるためには、専門性とVSEO対策を核とした正しい運用が必要です。

NOGICでは、無料のチャンネル診断から、適切な運用までトータルでサポートいたします。

サービスについての詳細やお問い合わせは、こちらのページからご確認ください。

また、NOGICのサービスについて深く知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

参考:失敗したYouTube企業チャンネルから成功へと導くNOGIC

「YouTubeのハッシュタグのつけ方がわからない!」

「YouTubeのハッシュタグにはどんな効果があるの?」

YouTubeに動画を上げようとした際、このようなお悩みでお困りの方が多いのではないでしょうか。

この記事では、YouTubeのハッシュタグのつけ方からどういった効果があるのか徹底解説します。

後半にはおすすめのハッシュタグや人気のハッシュタグの探し方もご紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。

YouTubeのハッシュタグとは?

YouTubeのハッシュタグとは、動画のタイトルや説明へ入力するキーワードのことです。

ハッシュタグには以下の特徴があります。

- キーワードと動画の関連性を高める

- 最新の投稿が優先されるため新参者でも露出を得られる

- ユーザーが興味のあるカテゴリの動画を簡単に検索できる

ハッシュタグをつけることで、動画が検索結果や関連動画に上位表示されやすくなり、再生回数の増加に繋がります。

また、入力されたハッシュタグは青い文字で掲載され、クリックすると同じタグを付けた他の動画を検索結果として表示します。

YouTubeのハッシュタグの意味

YouTubeのハッシュタグは、動画に関連するキーワードの先頭に「#」を付けて表現されるラベルの意味があります。

視聴者は、ハッシュタグをクリックすると関連する動画を検索可能です。例えば、音楽関連の動画の場合、#JPOPや#ライブといったハッシュタグを付けることが多いです。

ハッシュタグにより動画はより見つけやすくなり、再生回数の増加に繋がることも期待できます。

YouTubeのタグ(メタタグ)とハッシュタグの違いは?

YouTubeで使われるタグ(メタタグ)とハッシュタグには明確な違いがあります。

| 特徴 | タグ | ハッシュタグ |

| 目的 | YouTubeアルゴリズム向け | ユーザーへの伝達 |

| 設定場所 | 説明欄下のタグ欄 | 説明欄 |

| 最適な数 | 10〜15個以内 | 3〜5個前後 |

| 掲載 | 掲載されない | タイトル・説明欄に青字で掲載 |

タグは主にYouTubeのアルゴリズムを対象に、動画の内容やジャンルを伝えるために用いられる要素です。

一方、ハッシュタグは視聴者に動画の主要なポイントを伝えるために使用され、動画の説明欄に入れる方法です。

YouTubeにおけるハッシュタグの上手なつけ方コツ4つ

YouTubeにおけるハッシュタグの上手な付け方について4つのコツを紹介します。

- ビッグキーワード、人気のキーワードを入れる

- オリジナルのキーワードを作成する

- 抽象的なキーワードを入れる

- 重要なキーワードを先に入れる

各項目について、その重要性と具体的なアプローチ方法について詳しく説明します。

ビッグキーワード、人気のキーワードを入れる

ハッシュタグには、ビッグキーワードや人気のキーワードを入れることが大切です。

多くの視聴者が検索するため、チャンネルへの流入を見込むことができます。

例えば、「ダンス」や「歌ってみた」などは一般的なジャンルを示すビッグキーワードです。

また、流行の曲名や話題の事象は人気キーワードとして潜在的な視聴者に閲覧されやすくなります。

この方法で視聴者の間で関心の高い内容やトレンドに乗っかることが重要です。

オリジナルのキーワードを作成する

また、オリジナルのキーワードを作成し、それをハッシュタグとして活用するのも良いでしょう。

なぜなら、YouTubeチャンネルの独自性と、ブランドアイデンティティを際立たせるために役立つからです。

例えば、チャンネル名や提供する独特な動画シリーズの名前など、個性的で記憶に残りやすいキーワードを考案します。

このようにオリジナルのキーワードを用いることで、視聴者がチャンネルとそのコンテンツを直接的に関連付けることが可能です。

抽象的なキーワードを入れる

YouTubeでのハッシュタグ戦略では、抽象的なキーワードの使用も必要です。

例えば、「かっこいい」、「簡単」、「きれい」といったキーワードは、特定の感情や価値観を共有する視聴者層の関心を惹きつけられます。

また、抽象的なキーワードは、視聴者の感覚や感情に直接訴えかけることができ、様々な趣味・興味を持つ視聴者層にアピールできるでしょう。

重要なキーワードを先に入れる

最後に、YouTube動画のハッシュタグ設定では、動画の内容と最も密接に関連するビックキーワードを先頭に置きます。

それにより、動画のジャンルが一目で明確になり、視聴者が自分の興味やニーズに合ったコンテンツをより迅速に見つけることが可能です。

例えば、料理に関する動画では「レシピ」、旅行系の動画では「旅行ガイド」といった、動画の核となるテーマを示すキーワードを最初に設定します。

結果、視聴者はすぐに動画の主旨を理解し、自分が求めている情報に素早くアクセスできるでしょう。

YouTubeにハッシュタグを利用するメリット3つ

YouTubeにハッシュタグを利用するメリットは、以下の3つです。

- 再生回数が増える

- 関連動画の再生数が増える

- 新規の視聴者が獲得できる

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

再生回数が増える

ハッシュタグを活用すると、検索に引っかかりやすくなり、多くの視聴者が動画を見つけるチャンスも増加します。

なぜなら、YouTubeの検索アルゴリズムはハッシュタグの情報を利用して動画をカテゴライズし、検索結果に掲載しているからです。

その結果、関心を持つ視聴者が動画にアクセスしやすくなるため、自然と再生回数が増えます。

さらに、動画の内容を正確に示した適切なハッシュタグの選定は、見たい内容がマッチするユーザーに届きやすいです。

また、VSEO対策としても重要であり、YouTubeだけでなく、Google検索結果においても動画の掲載頻度を高めることが可能です。

関連動画の再生数が増える

YouTubeでは、視聴中の動画と関連性の高い動画を推薦として掲載する機能があります。

ハッシュタグを使用すると関連性が高いと認識され、視聴者が次に見るべき内容として動画が推薦される可能性も高いでしょう。

その結果、視聴者を関連動画に誘導しやすくなり、チャンネル全体の再生数アップに貢献できます。

また、動画同士がハッシュタグで紐づけられることによって、関連性を持たせたコンテンツ戦略の展開も可能です。

新規の視聴者が獲得できる

特定のハッシュタグを使うことで、そのキーワードに興味がある新規の視聴者を獲得できます。

なぜなら、同じ興味を持ったユーザーがハッシュタグから流入するのに役立つためです。

例えば、特定のテーマで動画を投稿している場合、関連するハッシュタグを使うことで、そのテーマに関心のあるユーザーが動画を発見しやすくなります。

同ジャンルの動画でハッシュタグを通じた新規の視聴者の流入は、チャンネルの発展に不可欠です。

YouTubeにハッシュタグを使用するデメリット2つ

YouTubeのハッシュタグ利用における2つのデメリットについて、これから詳しく紹介します。

- 視聴者が離脱してしまう可能性

- すぐに再生回数に結びつかない

それでは、それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

視聴者が離脱してしまう可能性

注意すべき1つ目は、視聴者が動画から離脱してしまう可能性があることです。

例えば、動画のハッシュタグをクリックした視聴者は、他の類似コンテンツに興味を持ち、そちらの動画へと移動してしまう場合があります。

特に、人気の高いハッシュタグを使用した場合、大量に存在する関連動画の中に自分のチャンネルが埋もれてしまうリスクもあるでしょう。

これにより、視聴者が自分のチャンネルに留まる可能性が下がるかもしれません。

動画のタイトルや内容と関連したハッシュタグを選び、視聴者が動画の最後まで関心を持ちやすいように工夫が大切です。

すぐに再生回数に結びつかない

ハッシュタグを適切に使用した場合であっても、直接的に再生回数の向上に結びつくとは限りません。

もちろん、SEO(検索エンジン最適化)に間接的な影響を与える可能性はあります。

しかし、ハッシュタグからの流入が中心ではないため、視聴者が自分の動画にたどり着くまでにはある一定の期間が必要です。

ただし、時間経過によって再生数が伸びる可能性もあるため、ハッシュタグの効果は中長期的に評価する必要があるでしょう。

YouTubeハッシュタグにおすすめ・人気なタグの探し方

YouTubeハッシュタグにおすすめ・人気なタグの探し方は、以下のとおりです。

- 人気動画のハッシュタグを参考にする

- GoogleトレンドでYouTube検索からトピックを検索する

- YouTubeのサジェストキーワードを使う

それぞれのテーマについて、詳しく解説します。

人気動画のハッシュタグを参考にする

YouTubeで成功している動画は、多くの視聴者に支持されており、そのハッシュタグの選び方は非常に参考になります。

まずは同じジャンルの人気動画をピックアップし、その動画が使用しているハッシュタグや説明文の単語をリストアップしてみましょう。

人気動画のハッシュタグは多くのユーザーにクリックされる可能性を秘めており、動画の露出を高める可能性があります。

ただし、15個以上のハッシュタグは無効になることもあるため、3~5個程度の選定がおすすめです。

GoogleトレンドでYouTube検索からトピックを検索する

YouTubeのトレンドを確認する際には、GoogleトレンドのYouTube検索機能の活用がおすすめです。

Googleトレンドは、検索トレンドを分析するのに非常に便利な無料ツールで、どのような単語が注目を集めているかを簡単に調べられます。

そのなかから、ビッグキーワードを中心に、最近の検索傾向や人気の話題を押さえたキーワードからハッシュタグを選びましょう。

このようにトレンドに合わせたハッシュタグを使用できれば、より多くの視聴者を自分の動画に誘導することが可能です。

YouTubeのサジェストキーワードを使う

サジェストキーワードとはYouTubeの検索窓に関連する単語を入力した際に検索窓の下に掲載される関連するキーワードのことです。

キーワードは、日々のユーザーの検索傾向を反映しており、多くのYouTubeユーザーが既に関心を持っているテーマやキーワードになります。

サジェストキーワードは、ハッシュタグとして採用すると、そのキーワードに関心が高い視聴者が適した動画にたどり着きやすいです。

また、競合の他の動画と異なるアングルでサジェストされたキーワードを選ぶことによって、独自性のあるハッシュタグを作り出すこともできます。

そのため、YouTubeのサジェストキーワード機能を活用して、効果的なハッシュタグを見つけ出すせるでしょう。

YouTubeのハッシュタグに関する5個の注意点

これから、YouTubeに関する重要なハッシュタグの使い方について5つのポイントを紹介します。

- ハッシュタグは動画と関連性の高いものにする

- ハッシュタグ「♯」は小文字・半角にする

- ハッシュタグの単語間にスペースは入れない

- ハッシュタグの個数は3個以上15個以下にする

- YouTubeのポリシーを遵守して禁止ワードは使わない

それぞれのポイントについて詳しく解説していきましょう。

ハッシュタグは動画と関連性の高いものにする

ハッシュタグは、動画の内容やテーマに密接に関連している必要があります。

なぜなら、動画の内容を正確に反映していないハッシュタグは、ユーザーに誤解を招くだけでなく、YouTubeの検索結果にも悪影響を及ぼす可能性があるためです。

例えば、動画が料理のレシピに関する内容であれば、「#料理」「#レシピ」「#ヘルシー」「#簡単」「#おうちごはん」といった、内容にマッチするハッシュタグを選ぶことが大切です。

また、同ジャンルの人気動画のハッシュタグを参照すると、関連動画に掲載されやすくなります。

ハッシュタグ「#」は小文字・半角にする

ハッシュタグに使用される「#」は、常に半角の小文字である必要があります。

全角の「♯」や文字列「シャープ」として入力された場合、システムによってハッシュタグとして認識されません。

タイトルや動画の説明欄にハッシュタグを入力する際は、「#料理」「#旅行」「#DIY」といった形で、適切に小文字かつ半角の使用を心がけてください。

もし、全角文字を使用してしまうと、ハッシュタグが正しく機能せず、結果としてその動画が検索結果に上位表示されないので、注意が必要です。

ハッシュタグの単語間にスペースは入れない

ハッシュタグを利用する際のもう一つのルールは、単語間にスペースを入れないことです。

単語間にスペースを入れると、、ハッシュタグとして意図した通りの機能を果たしません。

例えば、「#おいしい デザート」と入力すると、「#おいしい」のみをタグとして扱い、「デザート」はテキストとして認識されてしまいます。

正しくは、「#おいしいデザート」と一つのフレーズとして続けて入力してください。

スペースを入れない入力により、ハッシュタグが一つの連続したキーワードとして機能し、視聴者が関連する動画をより効率的に見つけられます。

ハッシュタグの個数は3個以上15個以下にする

一般的に、1つの動画に対して推奨されるハッシュタグの数は、最低3~5個が良いとされています。

YouTubeでは、概要欄へ入力したハッシュタグのうち最初の3つがタイトルの下に優先表示される仕組みが継続しています。最新の分析によると、これらの表示されるハッシュタグがクリックされる確率は他のハッシュタグの約5倍高いことがわかっています。

そのため、最も関連性が高く、ユーザーの検索意図に合致するキーワードを最初の3つに設定することが重要です。

また、ハッシュタグが15個を超えると全てのハッシュタグが無効となるポリシーが明確化されました。

ハッシュタグを乱用すると、タグが適切に反映されなくなり、効果も薄れる可能性があるためです。

したがって、動画の内容に最も密接に関連するキーワードを選び、15個以下に絞り込むことも覚えておきましょう。

YouTubeのポリシーを遵守して禁止ワードは使わない

YouTubeにはコミュニティガイドラインが存在し、そのポリシーに反する表現や禁止ワードの使用はさけましょう。

なぜなら、嫌がらせや脅迫、下品・性的な言葉、暴力などの内容に関する動画は削除される可能性があるからです。

そのため、ガイドラインを遵守し、ハッシュタグを設定する際にも不適切な言葉を使用しないように注意しなければなりません。

最悪の場合、違反するハッシュタグがあると、レコメンドされなかったり、アカウントが凍結されたりもありますので十分に注意してください。

AI時代のYouTubeハッシュタグ戦略

近年、AIツールの発達により、YouTubeハッシュタグ戦略も大きく変化しています。2023年以降、多くの成功しているクリエイターはAIを活用したデータ分析でハッシュタグを最適化しています。

AIを活用したハッシュタグ分析と最適化

現在、複数のAIツールがYouTubeのデータを分析し、最適なハッシュタグを提案してくれます。例えば、TubeBuddy、vidIQ、RapidTagsなどのツールは、競合動画や検索トレンドを分析し、効果的なハッシュタグを提案してくれます。

これらのツールを使用することで、以下のような利点があります。

- 競合チャンネルの成功しているハッシュタグを特定できる

- 特定のキーワードの競争率と検索ボリュームを確認できる

- ニッチな市場で効果的なハッシュタグを発見できる

- AIが提案するハッシュタグの検証方法

AIが提案するハッシュタグを盲目的に使用するのではなく、以下のステップで検証することが重要です。

- 提案されたハッシュタグで実際にYouTube検索を行い、上位表示される動画の品質と関連性を確認する

- 提案されたハッシュタグの競合度をチェックし、過度に競争が激しいものを避ける

- 数回の動画でテスト使用し、パフォーマンスデータを収集して効果を測定する

このようなデータドリブンのアプローチにより、ハッシュタグ戦略を継続的に最適化し、より多くの視聴者にリーチすることが可能になります。

YouTubeのハッシュタグのつけ方に対するよくある質問

最後に、YouTubeのハッシュタグのつけ方に対するよくある悩みを、解消しておきましょう。

- ハッシュタグの登録はいつやるの?

- ハッシュタグはあとからつけられるの?

- ハッシュタグはどこにいれるの?

- ハッシュタグは勝手につくの?

- YouTubeショート動画のハッシュタグのつけ方は?

それでは、これらの質問点について1つずつ説明します。

ハッシュタグの登録はいつやるの?

ハッシュタグの登録は、動画のアップロード、またはそのあとからでも動画の説明欄への追加で対応可能です。

さらに、動画を投稿した後もタグを追加・修正できるため、動画の内容や戦略に応じて最適化を図ることができます。

ハッシュタグはあとからつけられるの?

動画をアップロードした後でも、ハッシュタグを追加または編集できます。

そのため、市場のトレンドやユーザーの反応を踏まえて、動画がより多くの視聴者に届くよう最適なハッシュタグに更新できます。

既存の動画に対しても、こうしたメンテナンスを行い、検索可能性を高めることで、長期的な視聴回数の増加に繋がるでしょう。

ハッシュタグはどこにいれるの?

YouTubeでのハッシュタグは、動画の「タイトル」や「説明欄」に入れることができ、特に説明欄に入れた場合、動画のタイトルの下部に掲載されます。

ハッシュタグは、英語のアルファベットである「#」とキーワードの連結であるため、全角の「#」では認識されません。

また、15個以上のハッシュタグを使用すると無効となるため、使用数にも注意が必要です。

ハッシュタグは勝手につくの?

YouTubeのハッシュタグは勝手につきません。

ニコニコ動画のような他のプラットフォームで採用されているような、視聴者がタグをつける機能ではないためです。

そのため、ハッシュタグは、投稿者が明示的に動画の説明欄などに入力しましょう。

YouTubeショート動画のハッシュタグのつけ方は?

YouTubeのショート動画においても、ハッシュタグをつけることができます。

書き方は非常に簡単で、タイトルや説明欄に「#」とキーワードをつなげて入力するだけです。

適切なハッシュタグを使用できれば、ショート動画の視認性が上がり、より多くの視聴者に自社の動画コンテンツを届けることが期待できます。

YouTubeのハッシュタグをうまく使って再生数や登録者を伸ばそう

ここまで「YouTubeのハッシュタグ」についてお伝えしてきました。

要点をまとめると、以下のとおりです。

- ハッシュタグの選定と配置により、再生数やチャンネル登録者数の増加が期待できる

- ハッシュタグを活用する際は、適切な数や関連性が重要であり、ポリシー違反を避ける必要がある

- ハッシュタグの探し方や注意点を理解し、動画内容との相性を考えながら戦略的な使用が肝心

しかし、ハッシュタグはすべての動画に即効性があるわけではなく、視聴者の離脱や動画内容とハッシュタグのミスマッチには相変わらず注意が必要です。

そのため、YouTubeハッシュタグを最大限に活用するためには、定期的な分析と更新、そしてトレンドの監視が推奨されます。

もし、YouTubeの運用に不安を感じているなら、ぜひNOGICの無料診断をご利用ください。

ブラウジング機能とは、YouTubeにおいて視聴者の興味や好みに合わせて動画をおすすめする機能のことを言います。

動画の数や競争が激しい中で視聴者に見てもらうためには、ブラウジング機能の活用・攻略が不可欠です。

ただしブラウジング機能だけでなく、他の流入経路からの流入も増やすような対策が必要になります。

この記事ではYouTubeのブラウジング機能や他の流入経路の説明、流入を増やすための攻略方法について詳しく解説します。

仕組みや特徴を理解したうえで自分の動画のクリック率などを向上させて、視聴者や登録者を増やしましょう。

ブラウジング機能とは?

ブラウジング機能について、以下2つにわけて解説します。

- ブラウジング機能とは

- ブラウジング機能はなぜ重要なのか

それぞれ見ていきましょう。

ブラウジング機能とは

YouTubeのブラウジング機能とは自分の興味や好みに合わせて動画を探したり、おすすめの動画を見つけたりできる機能です。

ユーザーが自分にあった動画を簡単に見つけられるように開発されており、アルゴリズムが視聴履歴や好みを分析します。

たとえばホーム画面では、ユーザーが最近見た動画やチャンネルに関連する動画・チャンネルが表示されます。

またユーザーが興味を持ちそうなカテゴリーやトピックに基づいて、おすすめの動画やチャンネルも表示されるといった便利な機能です。

ブラウジング機能によって、ユーザーは自分が好きなジャンルや話題の動画を簡単に見つけられます。

ブラウジング機能はなぜ重要なのか

YouTubeのブラウジング機能は、ユーザーにとってもクリエイターにとってもメリットがあります。

以下に、それぞれの視点からのメリットをまとめました。

|

ブラウジング機能 |

ユーザーの視点 |

クリエイターの視点 |

|

ホーム画面 |

知らなかったチャンネルやトピックに出会える |

自分の動画やチャンネルがおすすめされ、新規の視聴者や登録者を獲得できる |

|

トレンド画面 |

世界中で話題になっている動画を見られる |

自分の動画が話題になり、注目度や評価を高められる |

|

サブスクリプション画面 |

自分が登録したチャンネルの最新の動画を見られる |

自分の最新の動画が登録者に通知され、熱心なファンやコミュニティを作れる |

|

ライブラリ画面/検索画面 |

自分が保存した動画やプレイリストを見られる |

自分の動画やチャンネルが関連性の高い検索結果に表示され、興味のある視聴者や登録者を獲得できる |

ブラウジング機能を活かしたチャンネルの運営では、ホーム画面やトレンド画面におすすめされるように目指します。

具体的にはタイトルやサムネイルを工夫したり、話題性やオリジナリティの高い動画を作ったりする方法が挙げられるでしょう。

ブラウジング機能以外の動画への流入経路一覧【全16通り】

ブラウジング機能以外にも、動画への流入経路は数多くあります。16項目を一覧にまとめました。

- YouTube検索窓

- 関連動画

- チャンネルページ

- 再生リスト

- キャンペーンカード

- 動画カード

- 終了画面

- 通知

- その他のYouTube機能

- ショート動画

- YouTube広告

- 外部ソース

- 直接、または不明なソース

- ショートフィード(ショート動画のみ)

- リミックス動画(ショート動画のみ)

- 音声のページ(ショート動画のみ)

それぞれ詳しく解説します。

YouTube検索窓

YouTube検索窓はユーザーが自分の興味や関心にあった動画を探すために利用する機能で、動画への流入経路の1つです。

YouTubeはGoogleと同じように検索エンジンとしても機能しており、ユーザーの検索意図や関連性に応じて動画を表示します。

たとえばユーザーがキーワード検索をした場合、YouTubeはそのキーワードに関連する動画をランキング順に表示します。

またユーザーが過去に視聴した動画やチャンネルの履歴なども考慮して、よりパーソナライズされた動画を提案してくれるのです。

YouTube検索窓は、ユーザーが自分の好みにあった動画を見つけるために頻繁に利用します。

そのため、動画への流入経路として非常に重要です。

関連動画

関連動画とは、YouTubeが現在視聴中の動画と関連性が高いと判断した動画を表示する機能です。

動画への流入経路としても効果があります。ユーザーは視聴中の動画に興味があるため、関連性が高いと思われる別の動画にも興味を持ちやすいからです。

具体的にはユーザーが検索して見つけた動画を視聴しているとき、似たような内容やジャンルの動画を右側のサイドバーに表示します。

さらに視聴中の動画が終了した後にも、自動再生される次の動画には関連性が高いと思われる動画が選択されるのです。

チャンネルページ

チャンネルページは、動画の作成者の個性や特徴を表現する場です。

ユーザーが作成者に対する信頼や好感を持つことで、動画への興味や関心を高めることができます。

このため、動画への流入経路として重要です。

たとえばユーザーが検索して見つけた動画のアカウント名が、ジャンルを表す内容であった場合を考えてみましょう。

このような場合、チャンネルページにアクセスして他にもどのような動画を作っているのかを確認するケースは多く見られます。

チャンネルページでは作成者のプロフィールや紹介文、チャンネル登録者数や総視聴回数などの情報も表示されます。

動画の作成者の個性や特徴を伝える場としてチャンネルページを活用できれば、信頼や好感を集めて他の動画への興味や関心を高めることが可能でしょう。

再生リスト

再生リストに含まれる動画は自動的に連続再生されるため、動画への流入経路として有効です。

また、リストに含まれる動画は関連性が高いと見なされるため、検索結果やおすすめ動画に表示されやすくなります。

たとえばあるチャンネルが、特定のジャンルに沿って再生リストを作成したときを考えてみましょう。

興味があるユーザーは、検索やおすすめでこの再生リストを目にすることが増えます。

そして一度再生リストを開始すれば自動的に次の動画が再生されるため、長時間視聴する可能性も高くなるといった流れです。

キャンペーンカード

キャンペーンカードは視聴者が最も関心のあるタイミングで、投稿者に関する下記の情報を提供できます。

- 他の動画

- サブチャンネル

- Webサイト

- SNS

たとえば動画の最後に次回の動画内容のテキストとキャンペーンカードを表示する方法は、継続した流入を獲得したいときに役立ちます。

視聴者は同ジャンルの動画にも興味があるため、次回予告のキャンペーンカードにも興味を持ちやすくなるでしょう。

動画カード

動画カードは、1本の動画に5つまで設定できます。

他の動画やチャンネル、Webサイトなどを紹介可能です。

動画カードは視聴者が動画に集中しているときに表示されるため、効果の高い流入経路といえるでしょう。

たとえば旅行の動画を視聴中に「この場所の詳細はこちら」というテキストと、「旅行ガイド」の動画カードを表示する活用方法が挙げられます。

これにより視聴者には、動画カードをクリックしたときに知りたい情報をわかりやすく取得できた経験が生まれます。

そして、チャンネルを見たいと思うようになるのです。

終了画面

終了画面を利用すれば、視聴者が動画を最後まで見た後に関連する動画やチャンネルに誘導することが可能です。

終了画面はYouTube Studioから簡単に設定でき、動画の最後の5〜20秒間に表示されます。

終了画面に設定できる項目は、以下の通りです。

|

要素 |

説明 |

|

テンプレートの適用 |

終了画面を作成するためにカスタマイズできる要素のグループが含まれているテンプレート |

|

ビデオ |

視聴者に最適な最新のアップロード、または特定のビデオを特集する |

|

プレイリスト |

公開されている YouTube プレイリストを表示する |

|

購読 |

チャンネルへの購読を奨励する |

|

チャンネル |

カスタム メッセージで別のチャンネルを宣伝する |

|

リンク |

YouTube パートナー プログラムに参加している場合は、外部Webサイトにリンクできる |

終了画面を上手く使えると、視聴者の滞在時間を延ばしてチャンネル登録に誘導できる可能性も高まります。

通知

通知を利用すると、視聴者に自分のチャンネルや動画をリマインドできます。

また視聴者が興味を持ちそうな動画やライブ配信をおすすめすることで、視聴率やエンゲージメントを高めることも可能です。

通知はYouTubeアプリやメールで送られます。

通知を送るには視聴者がチャンネル登録しているだけでなく、ベルアイコンをクリックして通知をオンにしておく必要があります。

また送信方法として、YouTubeが自動的に送るものとチャンネル運営者が手動で送るものがあります。

その他のYouTube機能

その他のYouTube機能とは、視聴者に動画やチャンネルをおすすめする機能です。

その他の機能には、以下のようなものがあります。

|

機能 |

説明 |

活用するメリット |

|

ホーム |

YouTubeトップページに表示されるおすすめ動画 |

動画が新規の視聴者におすすめされ、視聴者を増やせる |

|

次に再生 |

動画の右側に表示されるおすすめ動画 |

動画が関連動画として表示され、視聴者を惹きつけられる |

|

ショート |

15秒の縦型動画を見ることができる機能 |

短い動画を作成して新たな視聴者を惹きつけられる |

視聴者の興味や好みにあった動画やチャンネルに誘導できるため、流入経路としての効果が高い機能です。

ショート動画

YouTubeでは、ユーザーの関心や嗜好に応じて自動的にショート動画におすすめされます。

このため、ショート動画は流入経路としても十分な役割を果たします。

またブラウジング機能以外の動画へ、関連カテゴリの動画がおすすめされることが多くなります。

さらに短い時間で見やすさがあることから、ユーザーの興味を引きつけて他の動画へと誘導する効果も高いでしょう。

YouTube広告

YouTube広告は、ユーザーに関連性の高い動画を紹介することでクリック率や視聴率を高める仕組みです。

そのため、流入経路を確保するときに使用されることがあります。

スキップ可能な広告やスキップ不可な広告など、さまざまな種類があるのも特徴です。

ユーザーが旅行関連の動画を視聴したときは、旅行関連の商品やサービスを紹介するYouTube広告が表示されることが多くなるという仕組みで運用されています。

広告には一般企業のサービスだけでなくYouTubeチャンネルも設定可能です。

またユーザーのニーズや欲求に応えながら他の動画へと導く効果があるため、動画広告は流入経路として有効でしょう。

外部ソース

外部ソースとは、YouTube外のWebサイトやアプリケーションからYouTubeへリンクされたものです。

SNSやブログなどが含まれ、ブラウジング機能以外の動画への流入経路となります。

信頼性や影響力の高い情報源からYouTubeへ誘導できれば、大きな流入も期待できるでしょう。

たとえばTwitterでフォローしている有名人がYouTubeの動画を紹介すれば、発信に興味を持ったユーザーからのアクセスが増えます。

このように外部ソースはユーザーの信頼や好感を利用して、他の動画へと誘導する効果があるのです。

直接、または不明なソース

直接、または不明なソースとは動画のURLを直接入力したり、ブックマークや履歴からアクセスしたりすることです。

視聴者が動画に対して高い関心を持っていることを示しています。

たとえば動画が口コミやSNSで拡散されていることで、新しい流入となっている場合です。

人気のYouTuberや有名人が自身のチャンネルや動画を紹介していれば、大きな流入となるでしょう。

ショートフィード(ショート動画のみ)

ショートフィードとは、YouTubeアプリで表示されるショート動画が一覧で表示されるページです。

このページは、視聴者が気軽に楽しめることから流入経路としても期待できます。

ショートフィードは自動再生されるため、視聴者の注意を継続して引くことができるコンテンツです。

そのため、面白いやり取りや衝撃的な映像など、短時間でインパクトを与えるショート動画はショートフィードを活用すると良いでしょう。

なおショートフィードからの流入を見直すと、これまでのショート動画の魅力や効果も高めることもできるでしょう。

リミックス動画(ショート動画のみ)

リミックス動画とは、他のクリエイターのショート動画に自分の音声や映像を重ねて作成する機能です。

コンテンツの作成難易度が下がり、表示される回数を増やせることから流入確保に役立ちます。

リミックス動画は本来視聴者がクリエイター同士のコラボレーションや創造性を楽しめるように開発されているため、非常に手軽に動画作成が可能です。

リミックスに向いているコンテンツのジャンルはたとえば以下のようなものがあります。

- ダンス

- 歌唱

- 演奏

- パフォーマンス

リミックス動画を活用するとショート動画のコミュニティやエンゲージメントを高めつつ、チャンネルへの流入確保に役立てられます。

音声のページ(ショート動画のみ)

音声のページとは、YouTubeアプリで表示されるショート動画の音声の一覧のことです。

音声に関連するショート動画が推薦されるもので、関連した動画が多ければ視聴者の興味を引くことができます。

たとえば話題になった音声を使用したショート動画で再生回数が増えた場合を考えてみましょう。

再生回数が増えれば自然とチャンネルが表示される機会も増え、流入のきっかけになります。

少しでも多くの流入を獲得したい場合には、ぜひ試してみましょう。

ブラウジング機能からの流入を確認する方法

ブラウジング機能からの流入を確認するためには、YouTube Studioを使います。

以下の表は、YouTube Studioで「ブラウジング視聴」の数値を確認する手順をまとめたものです。

|

ステップ |

手順 |

|

1 |

ホーム画面右上にあるプロフィールアイコンをクリックする |

|

2 |

「YouTube Studio」を選択する |

|

3 |

左のメニューバーから「アナリティクス」を選択する |

|

4 |

「チャンネルアナリティクス」内にある「リーチ」を選択し、開く |

|

5 |

少し下にいくと「トラフィックソースの種類」という項目があるので「ブラウジング視聴」を確認 |

|

6 |

左メニューバーから「動画」をクリックし、各動画の数値を確認 |

以上の手順を踏むことで、「ブラウジング視聴」の全体数値と各動画の数値を確認できます。

【ブラウジング機能からの流入を増やす】攻略方法3選

ブラウジング機能からの流入を増やすための攻略法として、以下の3つをご紹介します。

- クリック率を上げる

- 視聴時間を増やす

- エンゲージメント率を高める

それぞれ見ていきましょう。

クリック率を上げる

クリック率を上げることで、ブラウジング機能からの流入を増やせます。YouTubeは、クリック率が高い動画を優先的に表示させる傾向があるからです。

クリック率を上げるためには、サムネイルやタイトルを工夫すると良いでしょう。

|

対策 |

説明 |

|

鮮やかな色のサムネイル |

視覴的に魅力的なサムネイルは視聴者の注意を引く |

|

大きな文字のサムネイル |

視聴者がサムネイルのテキストを簡単に読める |

|

人物の表情のサムネイル |

感情的な反応を引き出せる |

|

簡潔でわかりやすいタイトル |

視聴者が動画の内容をすぐに理解できる |

|

キーワードを含むタイトル |

検索エンジン最適化(SEO)に役立つ |

|

数字を含むタイトル |

具体性を提供し、信頼性を高める |

|

疑問形のタイトル |

視聴者の好奇心を引く |

|

動画の品質を高める |

高品質の動画は視聴者が見たいと感じる |

|

動画の最初の数秒を最大限に活用する |

視聴者が動画を見続けられるようにする |

このようにサムネイルやタイトルに工夫を加えて、ユーザーの注意を引きましょう。

視聴時間を増やす

視聴時間が長いということは動画がユーザーの期待に応えたという指標になり、YouTubeが動画を優先的に表示するようになります。

視聴時間を増やすためには、動画の内容や構成に工夫が必要です。

動画の内容はユーザーのニーズや問題解決に役立つものにしましょう。

動画の構成は、以下のような順序が一般的に見やすいとされています。

- 序盤で見どころや目的を伝えて興味を持たせる

- 中盤で情報やエピソードなどで価値を提供

- 終盤でまとめや次回予告などでアクションを促す

ブラウジング機能からの流入を増やすためには、動画の内容や構成に工夫を凝らしてみましょう。

エンゲージメント率を高める

エンゲージメント率が高いということは、動画がユーザーの感情や意見を引き出したということです。

優先的におすすめに表示される可能性も高まるでしょう。

またエンゲージメント率が高いと、ユーザーにコミュニケーションに参加している感覚を与えられます。

動画のコメントや評価を促すことは、エンゲージメント率を高める工夫のひとつです。

コメントや評価は、動画の品質や価値に対するフィードバックを得られる機会にもなるので、積極的に集めましょう。

ブラウジング機能を活用するための注意点3つ

ブラウジング機能を活用するためには、以下の3点に注意が必要です。

- 短すぎる動画はアップしない

- タイトルやサムネイルは釣りを狙わない

- 視聴者のニーズを無視しない

リスクを回避するために確認しておきましょう。

1.短すぎる動画はアップしない

短すぎる動画は、ブラウジング機能からの流入を減らす可能性があります。

YouTubeは、視聴者が長くサイトに滞在することを好みます。

そのため、短い動画よりも長い動画を優先的に表示する傾向があるのです。

また、短い動画は視聴者に満足感を与えにくく、再生回数や高評価数などの指標が低くなります。

動画の長さが視聴時間や視聴者のエンゲージメントに影響を与える可能性は、明確に公式の見解は示されていませが、気を付けるべきこととして一般的に知られています。

特に動画の長さが8分以上であれば動画の途中に広告を挿入できるため、YouTubeのアルゴリズムにより推奨されやすいとの見解もあるのです。

ただし、動画の長さだけが視聴時間や視聴者のエンゲージメントを決定するわけではなく、コンテンツの質や視聴者の関心も重要な要素であることを忘れないようにしましょう。

2.タイトルやサムネイルは釣りを狙わない

視聴者にクリックさせるために釣りを狙ったタイトルやサムネイルは逆効果になります。

視聴者の期待と動画の内容が一致しないことで不満を生むためです。

たとえば視聴者が釣り動画をクリックしたとき、途中で離脱したり低評価を押したりすることが多くなります。

このようなネガティブな要素は、YouTubeのアルゴリズムにとって明らかに不利です。

YouTube Creator Academyによるとタイトルやサムネイルは正確で説得力があり、過剰な表現や誇張を避けることが推奨されています。

したがってタイトルやサムネイルは釣りを狙わないことが、ブラウジング機能を活用するための注意点の1つです。

https://www.youtube.com/watch?v=rhEyA5gu_WE

3.視聴者のニーズを無視しない

視聴者のニーズを無視しないことも、ブラウジング機能からの流入を増やすために重要です。

視聴者のニーズを把握するためには、YouTube Analyticsやコメント欄などのツールを活用することが有効でしょう。

|

ツール |

取得できる情報 |

|

YouTube Analytics |

視聴者の年齢、性別、地域などの属性データ、視聴者がどこから動画にアクセスしたか、視聴者がどのように動画を観たかなどのデータ |

|

コメント欄 |

視聴者の感想、要望、質問などの直接的なフィードバック |

視聴者が動画を見る目的や期待、興味や関心などのニーズを無視すると、動画に興味を持たれなくなります。

その結果動画がクリックされなくなったり、他の動画に移動したりすることが多くなるでしょう。

ブラウジング機能を活用して再生回数を伸ばしたい人はNOGICに相談

ブラウジング機能からの流入を増やすためには、下記の攻略方法を試しましょう。

- クリック率を上げる

- 視聴時間を増やす

- エンゲージメント率を高める

ただし短すぎる動画をアップしない、タイトルやサムネイルで釣りを狙わない、視聴者のニーズを無視しないなどリスクを回避するための注意が必要です。

効率よく再生回数を伸ばすなら、現在の課題を見つけるために無料の診断を受けてみるのもおすすめです。

NOGICでは多岐にわたる項目から現在のチャンネルを細かく診断し、適切なプランをご提案しています。まずは、お気軽にお問い合わせください。

YouTubeの概要欄は動画の内容を伝えるだけでなく、視聴者の興味や関心を引く役割も担っています。

しかしどのような情報をどのくらいの長さで書くべきか、またどのような書き方をすれば良いかなど悩むことが多いかもしれません。

結論からお伝えすると、「動画の内容」や「視聴者の興味を惹くポイント」について書くのが良いです。そのうえで5つのポイントと3つの注意点を押さえることで、競合との差別化が図れます。

この記事では、YouTube概要欄の書き方や運用について解説します。ぜひ最後まで読んでいただき、YouTubeの概要欄を有効活用できるようになりましょう。

YouTubeの概要欄とは?

YouTubeの概要欄について、以下の3つにわけて解説します。

- YouTubeの概要欄とは

- YouTube概要欄の見方(確認方法)

- YouTubeチャンネルの概要欄との違い

詳しく見ていきましょう。

YouTubeの概要欄とは

YouTubeの概要欄とは、動画の下に表示されるテキストエリアのことです。

概要欄には、以下のような動画に関するさまざまな情報を記載できます。

- 動画の内容

- 動画の目的

- 出典や引用

- 関連するリンク

- SNSアカウント

概要欄は視聴者に対して、動画をより深く理解してもらうために重要な役割を果たします。

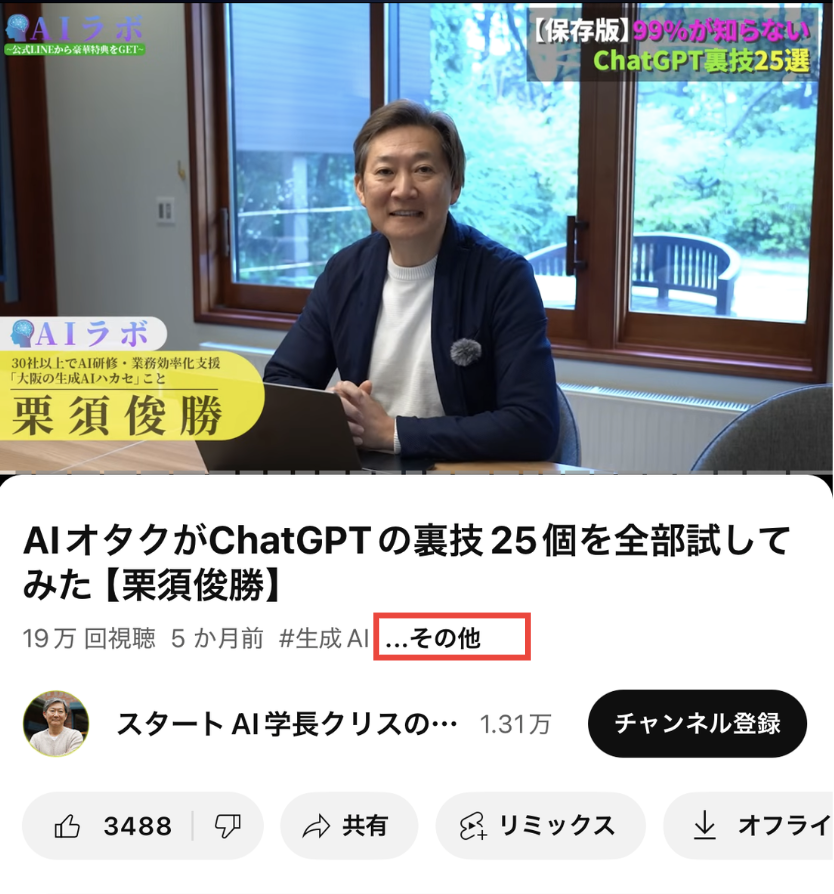

YouTube概要欄の見方(確認方法)

YouTubeの概要欄を見るには、下記の手順に従ってください。

パソコンの場合

- 見たい動画を開きます。

- 動画プレーヤーの下にある「もっと見る」ボタンをクリックします。

- 概要欄が展開されて表示されます。

- 概要欄の内容を読んだり、リンクをクリックしたりして確認します。

スマホの場合

- 見たい動画を開きます。

- 動画の下にある「その他」をタップします。

- 概要欄の一部が表示されます。

- 「もっと見る」をタップすると、概要欄の全文を見ることができます。

YouTubeチャンネルの概要欄との違い

YouTubeチャンネルの概要欄とYouTube動画の概要欄との違いは、情報の範囲です。

チャンネルの概要欄と比べて、動画の概要欄は動画ごとに異なる概要を詳しく掲載できます。詳しくは下表にまとめました。

| チャンネルの概要欄 | 動画の概要欄 | |

| 閲覧可能なページ | チャンネルページ | 動画ページ |

| 記載する情報 | チャンネル全体に関する情報 | 個別の動画に関する情報 |

| 表示される統計情報 | チャンネル登録者数や総視聴回数など | 動画の再生回数や高評価数など |

それぞれの概要欄の違いを理解して、チャンネル運営や動画投稿に役立ててください。

YouTubeの概要欄の書き方(編集方法)

YouTube概要欄の書き方や編集方法は、パソコンとスマートフォンで異なります。

- パソコンの場合

- スマートフォンの場合

- 【補足】概要欄はデフォルト設定も行える

それぞれ確認しておきましょう。

パソコンの場合

まずはパソコンからYouTubeの概要欄を編集する方法です。

- YouTubeチャンネルにログインする

- 再生リストの動画から対象動画を探す

- 対象動画のペンアイコンをクリックする

- 説明の欄に概要を記入

- 保存して終了

パソコンからYouTube概要欄を編集するには、編集するYouTubeチャンネルにログインして動画管理ページにアクセスします。

動画管理ページでは、自分がアップロードした動画の一覧が表示されます。

編集したい動画の右側にあるペンのアイコンをクリックし、説明と表示される部分に概要を記入してください。これで概要欄の編集は完了です。

スマートフォンの場合

スマートフォンからYouTube概要欄を編集する方法も見ていきましょう。

- YouTubeのアプリを開く

- 右上にあるアイコンを選択し、表示されたメニューから「チャンネル」を選択

- チャンネルにアップロードされている動画の中から、概要欄を編集したい動画を選択

- 動画の詳細画面で、右側にある丸いボタン(通常は鉛筆のアイコンが表示されています)をタップ

- 表示されたメニューから「編集」を選択

- 「説明」と表示されている部分に、動画の概要を記入

- 右上にある「SAVE」をタップすることで、編集した内容が保存されます

スマートフォンからYouTube概要欄を編集するには、YouTubeアプリにログインして自分のチャンネルページにアクセスします。

概要欄を編集したい動画を選択し、詳細画面の右側丸いボタンから表示されるメニューにて「編集」を選択してください。「説明」と表示のある箇所に動画の概要を記入し、右上の「SAVE」ボタンをタップすれば編集内容が保存されます。

【補足】概要欄はデフォルト設定も行える

YouTube概要欄は、デフォルト設定も行えます。

デフォルト設定とは、あらかじめ決めたテキストを概要欄に自動的に挿入する機能です。設定の手順は以下のとおりです。

- YouTube Studioにログインします。

- 左側のメニューから「設定」を選択します。

- 次に「アップロード動画のデフォルト設定」を選択します。

- 「基本情報」、「詳細設定」の各タブでデフォルトの設定を選択します。

- 最後に「保存」を選択することで、設定した内容が保存されます。

自分のチャンネルの紹介文やSNSのリンクなどをデフォルト設定にしておくと、毎回同じテキストを入力する際に手間が省けます。

YouTube概要欄を活用する6つのメリット

YouTubeの概要欄を活用するメリットは、以下の5つです。

- 動画が上位表示しやすくなる

- 再生回数が増えやすくなる

- 登録者数の増加が期待できる

- ブランディングや知名度アップが狙える

- 他の媒体などへの導線が作れる

- 視聴者エンゲージメントが向上する

メリットを把握したうえで、概要欄の編集を行ってください。

1.動画が上位表示しやすくなる(VSEO対策)

YouTube概要欄を活用すると、動画が上位表示しやすくなる効果があります。

YouTubeの概要欄には動画の内容に関連するキーワードやフレーズを入れることができ、これが動画表示に影響を与えるからです。

YouTubeの検索エンジンが動画を適切に認識し、関連性の高い検索結果として表示しやすくなります。

また外部の検索エンジンでも、YouTube概要欄のテキストがインデックスされることで動画へのアクセスが増える可能性があるのです。

このような対策はVSEO(Video Search Engine Optimization)と呼ばれます。VSEOによりGoogleで上位表示されるようになれば、YouTubeで検索をしないユーザー層の開拓にもつながるのでおすすめです。

2.再生回数が増えやすくなる

概要欄は動画の内容を伝えるだけでなく、視聴者の興味や関心を惹く役割も果たします。

概要欄に動画の魅力や見どころを書くことで、動画を見たいと思わせられるからです。視聴者は動画のタイトルやサムネイルだけではなく、概要欄もチェックして視聴する動画を選ぶということは覚えておきましょう。

具体的には動画の内容に関連するキーワードやハッシュタグを概要欄に入れることで、検索に引っかかりやすくなります。

また動画の冒頭や終わりに概要欄をチェックするように促すことで、視聴者の注目度を高められるのでおすすめです。

3.登録者数の増加が期待できる

概要欄はチャンネルや自分自身について紹介する場でもあります。概要欄を上手く使えると、視聴者に動画だけでなく人柄や価値観についても伝えることが可能です。

また概要欄を書くことで、視聴者に信頼感や親近感を与えられます。記載する内容に困ったときは、以下のリストを参考にしてみると良いでしょう。

- プロフィール

- チャンネルのコンセプト

- どのような人なのか

- どのような動画を作っているのか

- どのような目的があるか

- どのような想いがあるのか

このような情報を概要欄に書くことで、視聴者に個性や魅力を伝えられます。

またチャンネル登録ボタンや通知ベルアイコンをクリックするようにお願いすれば、登録者になってもらう可能性が高まるのでおすすめです。

4.ブランディングや知名度アップが狙える

概要欄の活用によって、ブランディングや知名度アップが狙えます。適切に情報を記載することで、視聴者に活動範囲や提供価値を知ってもらえるからです。

視聴者はチャンネルだけでなく、他の媒体やコンテンツにもアクセスする可能性があります。以下の表は、ブランディングにつなげられる概要欄の活用例です。

| プロフィール | リンクの種類 | 効果 |

| ブロガー/作家 | ブログや本へのリンク | 購買意欲や他書籍への興味を誘導する |

| コーチ/コンサルタント | オンラインコースやコンサルティングサービスへのリンク | 専門性や信頼性を示す |

| 商品/サービスの販売者 | オンラインショップや特典や割引情報へのリンク | 購買意欲を高める |

このように、ブランディングや知名度を上げるためにも概要欄が重要といえるでしょう。

5.他の媒体などへの導線が作れる

概要欄には、チャンネルや動画と関連する他の媒体やコンテンツへの導線を作れます。YouTubeの概要欄には、自分や自社のWebサイトやブログなどへのリンクを貼ると良いでしょう。

視聴者はチャンネルや動画に関心を持ったら、「もっと詳しく知りたい」と思うかもしれません。

その場合、概要欄にオンラインセミナーやウェビナー、ワークショップなどの申し込みページへのリンクを貼っておくのがおすすめです。これにより、視聴者からの申し込みを獲得できるかもしれません。

概要欄をうまく活用すれば、動画から他の媒体やコンテンツへの流入につなげられます。

6.視聴者エンゲージメントが向上する

概要欄は視聴者との関係を深めるために重要です。適切な言葉を投げかけることで、コメント、いいね、シェアといった視聴者の積極的な参加を自然に促すことができます。

「この動画の感想をコメント欄でぜひ教えてください」といった簡単な一言を添えるだけでも、コメント数が増加する傾向にあります。

また、具体的な質問を投げかけたり意見を募ったりすることで、視聴者間に一体感が生まれ、コミュニティの形成につながるでしょう。

こうした視聴者エンゲージメントの向上は、YouTubeのアルゴリズムにとって重要なシグナルとなります。コメント数や高評価数が多く、視聴継続率の高い動画は他の動画の関連動画として推薦されやすくなり、チャンネルの露出機会が増加します。これはSEO対策としても非常に効果的です。

さらに、関連する過去動画へのリンクを概要欄に設置することで、チャンネル回遊率を高め、総視聴時間の増加にもつながります。このように、視聴者とのコミュニケーションを大切にし、エンゲージメントを向上させることが長期的なチャンネル成長につながるのです。

YouTubeの概要欄を書かない場合の3つの懸念点

YouTubeの概要欄を書かないことには、3つの懸念点があります。

- 視聴者への情報提供の機会を失う

- 動画の評価が下がる恐れがある

- 検索エンジンでの露出機会を大幅に損失する

懸念点を知り、概要欄を正しく活用してください。

1.視聴者への情報提供の機会を失う

概要欄を書かない場合、視聴者への情報提供の機会を失うことになります。概要欄で動画の内容を伝えられないだけでなく、以下のメリットが得られないからです。

- 動画が上位表示しやすくなる

- 再生回数が増えやすくなる

- 登録者数の増加が期待できる

- ブランディングや知名度アップが狙える

- 他の媒体などへの導線が作れる

そのため、書くことに迷ったら以下の内容だけでも概要欄に入れておくと良いでしょう。

- 動画と関連するリンク

- ハッシュタグ

- チャンネル登録や高評価のお願い

- 視聴者とのコミュニケーション

- SNS

空欄よりも、SNSを貼ってある方が評価は高くなります。

2.動画の評価が下がる恐れがある

YouTubeの概要欄を書かないことで、動画の評価が落ちる可能性があります。YouTubeは動画の評価を決める際に、概要欄の内容も考慮するからです。

概要欄には動画と関連するキーワードやフレーズを入れることが推奨されています。YouTubeのアルゴリズムが動画を分析し、関連性や妥当性を判断するためです。

概要欄にキーワードやフレーズが入っていればYouTubeは動画を正しく認識し、適切な視聴者に推薦しやすくなります。また概要欄に動画に登場した公式サイトやダウンロードリンクなども貼れば、視聴者は内容をより把握しやすくなります。

3.検索エンジンでの露出機会を大幅に損失する

概要欄を活用しないことは、YouTube内だけでなく、Google検索などの外部検索エンジンでの露出機会を大きく失うことになります。実は、YouTube概要欄のテキストはGoogle検索のインデックスに取り込まれるため、SEO戦略において非常に価値のある要素なのです。

適切なキーワードや関連語句を概要欄に効果的に配置することで、Google検索結果での上位表示の可能性が高まります。これはYouTube以外からの視聴者流入を増やす重要な戦略といえるでしょう。多くのユーザーが検索エンジンから直接動画ページにアクセスしている現状を考えると、この機会を逃すのは大きな損失です。

また、概要欄には単なるテキスト以上の価値があります。タイムスタンプによる章立てなどの構造化データを追加すると、Google検索結果に「キーモーメント」として表示される可能性が高まり、クリック率の向上につながります。

概要欄を空白のままにすることは、これらすべてのSEOメリットを手放すことを意味します。特に専門的な内容や教育系コンテンツでは、検索経由のアクセスが視聴数の大きな割合を占めることが多いため、概要欄の最適化は成功への必須条件と言えます。

YouTubeの概要欄を書く際の5つのポイント

YouTubeの概要欄を書く際のポイントは、以下の5つです。

- 対策キーワードを冒頭に含める

- 文章は3行でまとめる

- 目次(タイムスタンプ)を取り入れる

- 関連URLを説明文と一緒に貼る

- ハッシュタグを3〜5個入れる

それぞれ詳しく見ていきます。

1.対策キーワードを冒頭に含める

YouTubeの概要欄では、動画の内容やテーマに関連する対策キーワードを冒頭に含めることが重要です。

概要欄の最初の部分は動画のタイトルやサムネイルとともに、視聴者や検索エンジンに最も注目される部分だからです。

たとえば商品のレビュー動画であれば、概要欄の最初の部分に商品名を対策キーワードとして入れると良いでしょう。視聴者は「この動画は知りたかった商品について詳しく紹介してくれるんだ」と期待感を持ちやすくなります。

2.文章は3行でまとめる

概要欄の文章は3行程度でまとめることがおすすめです。

3行以内に動画の内容やメッセージを簡潔に伝えることで、視聴者の興味や関心を惹きつけることができます。しかし文章が3行以上になると、以下のような問題が生まれます。

- 文章が長すぎると視聴者は内容を把握するのが面倒になる

- 視聴者がどの情報が重要であるかを理解するのが難しくなる

- スマートフォンなどの小さな画面で文章が途切れる

文章は動画の内容やメッセージを簡潔に伝えるとともに、視聴者に動画を最後まで見るように促す効果もあります。

3行以上になる場合には、最初の3行に動画の内容とターゲット層について記載してください。

3.目次(タイムスタンプ)を取り入れる

概要欄には目次(タイムスタンプ)を取り入れると良いでしょう。

タイムスタンプとは、動画の各シーンやトピックに対応する時間を示すものです。タイムスタンプを取り入れることで、視聴者は動画の構成や流れを把握しやすくなります。

また視聴者は自分が知りたい部分に直接飛ぶことができるため、動画の視聴体験が向上します。

たとえばスマホのレビュー動画であれば、以下のようなタイムスタンプでまとめるとユーザーが理解しやすくなるでしょう。

- 0:00 はじめに

- 1:23 デザイン

- 2:45 性能

- 4:12 カメラ

- 5:34 まとめ

さらに検索エンジンにも認識されるため、SEOにも貢献します。

4.関連URLを説明文と一緒に貼る

概要欄には関連URLを説明文と一緒に貼ることも重要です。関連URLには、動画の内容やテーマに関連する他の動画やWebサイトなどのリンクを貼るのがおすすめです。

関連URLを説明文と一緒に貼ることで、視聴者は動画の内容やテーマについてさらに深く知ることができます。また、視聴者は自分の興味やニーズにあった関連URLをクリックするため、動画やWebサイトなどへの導線も確保できるでしょう。

このように関連URLと説明文を概要欄に一緒に貼ることで、視聴者に対してさらに深い情報を与えることが可能です。

5.ハッシュタグを3〜5個入れる

概要欄にはハッシュタグを3~5個入れることをおすすめします。

動画のキーワードやカテゴリーを表すハッシュタグを入れることで、視聴者や検索エンジンに動画の内容を伝えられるからです。

動画の視聴率や検索順位に影響するハッシュタグは、適切な内容であれば興味を持つ人に届きやすくなります。同じハッシュタグがついた動画が多ければ、ユーザーは一目でその分野での専門性を認識可能です。

しかし、あまり多く入れるとスパムとみなされる可能性があります。そのためハッシュタグの個数は、3〜5個程度が適切です。

YouTube概要欄の3つの注意点

YouTube概要欄の注意点として、下記の3つを押さえておきましょう。

- 動画にあった内容以外の記載は避ける

- BGMのクレジット(帰属表示)を漏れなく記載する

- 貼り付けたURLのリンク切れに注意する

それぞれ確認します。

1.動画に合った内容以外の記載は避ける

YouTubeの概要欄には、動画にあった内容以外の記載は避けましょう。動画に関係のない内容を概要欄に書くと、視聴者が興味を失ってしまう可能性があるからです。

またYouTubeのアルゴリズムが動画と概要欄の関連性を判断する際に不利になることもあります。

たとえば動画が料理の紹介である場合、概要欄に自分の趣味や日常の話を書くのは適切ではありません。動画と関係のある内容としてはレシピの詳細や材料、調理方法などが挙げられます。

動画に沿った内容を概要欄に記載してください。

2.BGMのクレジット(帰属表示)を漏れなく記載する

YouTube動画でBGMを使用する場合は、必ずその音源のクレジットを概要欄に記載しましょう。クレジットを記載しないと、著作権侵害になるからです。

BGMのクレジットの記載方法は音源によって異なりますが、一般的には以下のような形式で書きます。

- 音源名:BGM名

- 作成者名:作曲者名

- ライセンス:使用許可条件

- 音源URL:音源へのリンク

BGMの提供者や作成者に対して必ずその音源の情報を確認し、正しい情報を記載してください。

3.貼り付けたURLのリンク切れに注意する

貼り付けたURLは、リンクが切れていないか定期的に確認する必要があります。リンク切れが起こると、視聴者にマイナスの印象を与えるだけでなく、動画制作者への信頼性低下にもつながりかねません。

リンク切れが起こる原因とその対策は、以下の表を参考にしてみてください。

| リンク切れの原因 | 対策 |

| URLが間違っている | URLを貼り付ける前に必ず確認する |

| URLが変更された | URLが変更された場合は速やかに修正する |

| URL先のページが削除された、サイトが閉鎖された | URL先のページやサイトの状況を定期的にチェックする |

概要欄に貼り付けたURLは、視聴者と情報をつなぐ重要な要素です。

リンク切れが起こらないように注意し、常に最新の情報を提供しましょう。

YouTube概要欄の上手な使い方

YouTubeの概要欄は、視聴者に追加情報を提供し、動画の価値を高めるための重要なツールです。

上手に活用することで、動画のエンゲージメントや視聴回数を増やせます。

具体的には以下のような使い方があります。

- 動画内容の補足説明を入れる

- 自社のSNSやサイトのリンクを入れている

- タイムスタンプを入れている

以下でそれぞれ詳細に解説します。

動画内容の補足説明を入れる

YouTubeの概要欄に動画内容の補足説明を入れることは、視聴者にとって非常に有益です。

動画内で伝えきれなかった詳細や追加情報を記載することで、視聴者が動画をより深く理解する助けになります。

例えば、専門用語の解説、関連するデータや統計情報、参考資料のリンクなどを含めると良いでしょう。

また、動画内で説明したポイントを簡潔にまとめることで、視聴者が必要な情報をすぐに見つけられるようになります。

補足説明を充実させることで、視聴者の信頼を得やすくなり、チャンネルの権威性も高まるため重要です。

自社のSNSやサイトのリンクを入れている

YouTube概要欄に自社のSNSやウェブサイトのリンクを入れることは、視聴者との関係を深めるための効果的な方法です。

これにより、視聴者が他のプラットフォームでも自分のコンテンツをフォローしやすくなり、ブランドの認知度を向上させられます。

例えば、X(旧Twitter)やInstagramのアカウント、公式ウェブサイト、ブログなどのリンクを配置することで、視聴者が簡単にアクセスできるようにします。

また、キャンペーンや特別オファー、ニュースレターの登録フォームへのリンクを設置することで、視聴者を積極的に関与させることも可能です。

こうしたリンクを適切に活用することで、YouTube以外のプラットフォームへのトラフィックを増やし、総合的なオンラインプレゼンスを強化できます。

タイムスタンプを入れている

YouTube概要欄にタイムスタンプを入れることは、視聴者にとって非常に便利な機能です。

視聴者は動画の特定のセクションに素早くアクセスでき、必要な情報をすぐに見つけることができます。

例えば、動画内で複数のトピックを扱っている場合、各トピックの開始時間をタイムスタンプで示すことで、視聴者が興味のある部分だけを選んで視聴することが可能です。

また、Q&A形式の動画やチュートリアル動画など、構造化されたコンテンツには特に有効です。

タイムスタンプを使用することで、視聴者のエンゲージメントを高め、視聴時間の増加にもつながります。

さらに、視聴者にとって使いやすい動画は、再生回数の増加やチャンネル登録者の獲得にも寄与します。

YouTube概要欄についてよくある質問

本章では、YouTube概要欄についてよくある質問についてまとめています。

今回は以下の2つについて回答していきます。

- ユーチューブ概要欄はどこにある?

- ユーチューブの概要欄に貼ったリンクが機能しない

以下でそれぞれ詳細に解説します。

ユーチューブ概要欄はどこにある?

YouTubeの概要欄は、動画のタイトルの下に表示されるテキストボックスのことを指します。

デスクトップ版では、動画プレーヤーの下に「もっと見る」をクリックすると表示される部分です。

モバイル版では、動画のタイトル下にある小さな矢印をタップすることで表示されます。

概要欄には、動画の説明やリンク、タイムスタンプ、ハッシュタグなど、視聴者が動画内容を理解しやすくするための情報が含まれています。

特にリンクや補足説明を入れることで、視聴者のエンゲージメントを高められるため、おすすめです。

ユーチューブの概要欄に貼ったリンクが機能しない

YouTubeの概要欄に貼ったリンクが機能しない場合、いくつかの原因と対策があります。

まず、リンクの形式が正しいか確認しましょう。

リンクは「http://」または「https://」で始まる必要があります。また、YouTubeはスパム対策のため、一部のリンクをブロックすることがあります。

公式ウェブサイトや主要なSNSへのリンクであれば問題ないはずですが、怪しいサイトへのリンクは避けるべきです。

さらに、リンクが機能しない場合は、テキストが正しく入力されているか、誤字やスペースが含まれていないか確認してください。

リンクの前後に不要な記号や文字がないかも確認しましょう。

これらの点をチェックすることで、リンクが正常に機能するようになります。

YouTube概要欄の書き方や運用のお困りごとはNOGICに相談

YouTubeの概要欄は動画の内容や目的、関連するリンクなどを記載できるテキストエリアです。

概要欄の活用によって動画の上位表示や再生回数、登録者数の増加などのメリットがあります。

しかし概要欄を書かない場合や書き方に注意しない場合、動画の評価が下がるなどの懸念点があることは押さえておきましょう。

NOGICではあらゆる角度から無料でチャンネルを診断し、改善点や適切なプランをお伝えしています。チャンネルを伸ばすために戦略的に概要欄を記載する方法・効果的なタイトルの付け方などもお伝えしています。

YouTubeに関するお悩みは、お気軽にNOGICまでお問い合わせください。

「YouTubeはインプレッションのクリック率が大事」と聞いたことがある方は、多いのではないでしょうか。しかし、具体的にどのようなものなのか、どのように改善すると良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。

インプレッションのクリック率とは、インプレッション数に対するクリック数の割合を表す指標です。クリック率が高いと、YouTubeが動画をより多くの人におすすめしてくれるようになります。

反対に、クリック率が低い状態では、たとえ良い動画を作っても視聴者に届かないことが多いということです。

本記事では、インプレッションのクリック率の基本や上げ方などを詳しく解説します。

インプレッションのクリック率を改善できれば、再生回数や視聴時間、チャンネル登録者数などを増やせます。YouTubeチャンネルを成功させるために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

インプレッションのクリック率とは

インプレッションのクリック率とは、インプレッション数に対するクリック数の割合を表す指標です。

- インプレッション数…Webサイトや広告が表示された回数

- クリック率…インプレッション数に対する、Webサイトや広告がクリックされた回数の割合

たとえば、あるWebサイトが1000回表示されると、インプレッション数は1000回となります。そのうち100回クリックされた場合のクリック率は10%です。

インプレッションのクリック率は、下記の式で計算できます。

- インプレッションのクリック率(%) = クリック数(回) / インプレッション数(回) × 100

インプレッションのクリック率は、Webサイトや広告の魅力度や関連性を示す指標です。

より詳しい内容について、以下の4つにわけて確認していきましょう。

- インプレッション数とは?

- クリック率とは?

- インプレッションのクリック率の平均値や目標値

- インプレッションのクリック率が重要な理由

それでは解説します。

インプレッション数とは?

インプレッション数とは、YouTubeが動画を推薦した回数のことです。

YouTubeは視聴者の関心や嗜好に合わせて、ホーム画面や検索結果などで動画を表示します。このようにして提示された動画のサムネイル表示回数がインプレッション数です。

インプレッション数の数値が大きいほど、動画が視聴者に表示される機会が増えます。

具体的には動画が1日に1000回インプレッションされた場合、1000人以上の視聴者に動画が表示されたことになります。

ただし、あくまでもYouTubeが動画を推薦した回数のため、実際に視聴者に再生してもらえた数字ではないことに注意しましょう。

クリック率とは?

クリック率とは、動画がクリックされた回数をインプレッション数で割った割合のことです。

クリック率は、タイトルやサムネイルがどれだけ魅力的で興味を惹くものかを測る指標になります。

クリック率が高いほど、動画が視聴者にとって魅力的ということです。

割合が低い場合は、動画のタイトルやサムネイルに改善の余地があることを示しています。

インプレッションのクリック率の平均値や目標値

インプレッションのクリック率の平均値や目標値は公開されていません。

しかし、一般的に言われている平均値は4〜5%程度と言われています。クリック率が高いとされている値は10%です。

そのため、目標値は平均と上位の中間である7~8%に設定すると良いでしょう。

ただしインプレッションのクリック率は、動画のジャンルやトピック、視聴者の属性などによって大きく変わるものです。

たとえばニュースや教育的な動画は、エンターテイメントやコメディの動画よりも低いインプレッションのクリック率になる傾向があります。

このようにクリック率の平均値や目標値は、ある程度上下幅を想定しておくと良いでしょう。

インプレッションのクリック率が重要な理由

インプレッションのクリック率が重要な理由は、YouTubeのアルゴリズムに影響するからです。

YouTubeのアルゴリズムは、視聴者がどのような動画を好むかを学習しています。

そのためインプレッションのクリック率が高い動画は、より多くの視聴者におすすめされることが増えるのです。

一方、インプレッションのクリック率が低い動画はおすすめされることが減るでしょう。

なおYouTubeでは、インプレッションのクリック率だけでなく視聴時間や視聴者満足度などもアルゴリズムに影響します。

ただし、そもそも視聴者が動画をクリックしなければ動画の内容や品質を評価することはできません。

つまり、視聴時間や視聴者満足度などはアルゴリズムへの反映が難しいのです。

このことから、インプレッションのクリック率はYouTubeで成功するために重要な指標と言えます。

インプレッションのクリック率を確認する方法

インプレッションのクリック率を確認する方法は、PCとスマートフォンで異なります。

- PCの場合

- スマートフォンの場合

それぞれの方法を説明します。

PCの場合

PCでYouTubeインプレッションのクリック率を確認するには、以下の手順を踏みます。

- YouTube Studio にログインします。

- 左側のメニューで [アナリティクス] を選択します。

- 上部のメニューで [コンテンツ] を選択します。

以上が、PCでインプレッションのクリック率を確認する方法です。

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合の手順は、以下の通りです。Android向けとiPhoneおよびiPad向けにわけて紹介します。

Android 向け YouTube アプリの場合

- YouTube アプリ を開きます。

- プロフィール写真 次へ [チャンネル] をタップします。

- 中央のメニューで [アナリティクス] をタップすると、チャンネルのパフォーマンスの概要が表示されます。

Android 向け YouTube Studio アプリの場合

- YouTube Studio アプリ を開きます。

- 下部のメニューで [コンテンツ]をタップします。

- データを確認する動画を選択します。

- アナリティクスのセクションで [もっと見る] をタップします。

- 上部のメニューで [リーチ] をタップします。

iPhone および iPad 向け YouTube アプリ

- YouTube アプリを開きます。

- プロフィール写真 次へ [チャンネル] をタップします。

- 中央のメニューで [アナリティクス] をタップすると、チャンネルのパフォーマンスの概要が表示されます。

iPhone および iPad 向け YouTube Studio アプリ

- YouTube Studio アプリを開きます。

- 下部のメニューで [コンテンツ] をタップします。

- データを確認する動画を選択します。

- アナリティクスのセクションで [もっと見る] をタップします。

- 上部のメニューで [リーチ] をタップします。

インプレッション数が低い場合に上げる方法7つ

インプレッションのクリック率を上昇させるためには、「インプレッション数」と「クリック率」に分けて考えることが必要です。

まずインプレッション数を上げるためには、以下7つの方法があります。

- 動画を定期的に投稿する

- 動画のテーマやジャンルに沿ったタイトルを付ける

- 需要があるテーマやジャンルに関する動画を投稿する

- ターゲットがブレないようにする

- エンゲージメント率を上げる

- 外部メディアからの流入数を増やす

- トレンドを取り入れる

それぞれ確認して、インプレッション数の増加に役立ててみてください。

1.動画を定期的に投稿する

動画を定期的に投稿することは、インプレッション数を上げるための基本的な方法です。

定期的な投稿は視聴者にチャンネルの存在感をアピールでき、ファンやフォロワーを増やせます。

またYouTubeでは、アルゴリズムが定期的に更新されるコンテンツを優先的に表示する傾向があることも押さえておきましょう。

具体的な投稿方法としては、たとえば毎日午前10時に動画を投稿すると決める方法があります。

一定の時間帯に動画を投稿することで視聴者が見逃さないように誘導でき、インプレッション数や再生回数の増加が期待できます。

動画の投稿頻度が高いほど、インプレッション数や再生回数が増える可能性を高められるのです。

2.動画のテーマやジャンルに沿ったタイトルを付ける

動画のテーマやジャンルに沿ったタイトルを付けることも、インプレッション数を上げるために重要な方法です。動画のタイトルは視聴者が動画をクリックするかどうかの判断基準のひとつになります。

たとえばタイトルが興味を惹くものであれば、視聴者は動画を見てみたいと思うでしょう。

一方でタイトルが動画の内容と合っていなかったり誇張がすぎたりした場合は、視聴者は騙されたと感じて離脱する可能性があります。

動画のタイトルは、動画のテーマやジャンルに沿った内容を付けることが重要です。

3.需要があるテーマやジャンルに関する動画を投稿する

需要があるテーマやジャンルに関する動画を投稿することも、インプレッション数を上げるための効果的な方法です。需要があるテーマやジャンルに関する動画は、視聴者のニーズや関心に応えることができます。

YouTubeではユーザーが関心を持っているテーマに沿った動画が、検索結果やおすすめ動画として表示されやすくなります。

そのため需要があるテーマやジャンルに関する動画を投稿できると、高いインプレッション数や再生回数を目指せるのです。

4.ターゲットがブレないようにする

ターゲットがブレないようにすることで、視聴者にチャンネルの方向性や特徴を明確に伝えることができます。また、チャンネル登録者の満足感を維持することも可能です。

チャンネル登録者は、動画に共通している”方向性や特徴”に惹かれています。

そのため新規ユーザーに対しても一貫してターゲット層がブレないようにできれば、その領域でファンを増やしてインプレッション数や再生回数も増やすことができるのです。

5.エンゲージメント率を上げる

エンゲージメント率とは、動画に対するユーザーの反応や関与度を表す指標です。

このエンゲージメント率を上げるとYouTubeの検索エンジンに対して、動画がユーザーに価値を提供していることを伝えられます。結果、露出回数が増えることでインプレッション数も高くなるでしょう。

エンゲージメント率を上げるには、以下の方法が挙げられます。

- 動画に質問や呼びかけを入れる

- コメントやシェアを促す

- ユーザーからのフィードバックに返信する

ユーザーとのコミュニケーションにより信頼関係を築くことができれば、チャンネルの運営基盤も盤石になります。

6.外部メディアからの流入数を増やす

外部メディアからの流入数を増やせば、YouTubeを見ていない層も集客できます。

数多くの動画からピンポイントで見てもらえるため、ファンも獲得しやすくなるのです。

以下の方法はYouTubeとも親和性が高いためおすすめです。

- SNSでコンテンツを定期的にシェアする

- メールマガジンでコンテンツを紹介する

- 他のWebサイトやブログと相互リンクする

さまざまな外部メディアを活用しながら、YouTubeへの流入数を増やしてください。

7.トレンドを取り入れる

トレンドを取り入れることもインプレッション数を高める方法の1つです。SNSの代表格と言えるX(旧:Twitter)でも、トレンドワードが多くの注目を集めています。

同様にトレンドのキーワードやニュース、事例を使えば一時的またはその領域で継続的に多くのインプレッションを集められます。

自身のチャンネルのテーマやジャンルから逸脱しない程度にトレンドを取り入れるのがおすすめです。

クリック率が低い場合に上げる方法8つ

ここからは「クリック率」を高めるためにできることを、下記8つにまとめて紹介します。

- ターゲットの興味を引くサムネイルにする

- サムネイルの文字は大きくする

- デザインや配色に凝ったサムネイルにする

- サムネイルにあったタイトルを付ける

- チャンネル登録者の興味を意識する

- 競合チャンネルを確認する

- 他動画との差別化を図る

- A/Bテストでクリック率を最適化する

ぜひ、参考にしてみてください。

1.ターゲットの興味を引くサムネイルにする

まずサムネイルは動画の内容を伝えるだけでなく、ターゲットとなる視聴者の興味や好奇心を惹くものにする必要があります。魅力的なサムネイルでなければ、動画をクリックされません。

たとえば、以下のようなサムネイルの工夫が必要です。

- 料理動画…美味しそうな料理の写真や完成品をサムネイルで表示する

- 教育動画…学びたい内容や得られるメリットをサムネイルに入れる

- エンターテイメント動画…面白そうなシーンや驚きの表情をサムネイルにする

またテンプレートをいくつか用意して、シリーズものをわかりやすくする方法も試してみましょう。

2.サムネイルの文字は大きくする

サムネイルの文字は、大きくて読みやすくする必要があります。サムネイルは小さな画像のため、文字が小さいと読みにくく印象に残りづらいものです。

たとえば料理動画の場合、「簡単!美味しい!○○レシピ!」というようなフレーズがサムネイルに入っているのを見たことがある方も多いと思います。

しかし、その文字が小さくて見えないようでは意味がありません。「簡単!美味しい!」という部分だけでも大きくして目立たせると効果的です。

このようにサムネイルの文字は大きくして読みやすくすることで、興味をさらに惹きつけてクリック率を高められます。

3.デザインや配色に凝ったサムネイルにする

サムネイルは、デザインや配色にも工夫する必要があります。デザインや配色が鮮やかで美しいものであれば、視聴者は動画を見てみたいと思うでしょう。

たとえば、チャンネルの特色に合わせて以下のような案が考えられます。

- 動画内の色や形を活かしたサムネイル

- 図やグラフで使ってわかりやすくする

- 明るくカラフルなサムネイル

ただし色は多く入れすぎるとると情報量も増えて、逆効果となることもあります。補色や反対色などを意識し、一定のルールで決めましょう。

4.サムネイルに合ったタイトルを付ける

サムネイルが仕上がったら、そのサムネイルに合ったタイトルを考えてみましょう。ユーザーの期待感や関心を高めるタイトルにすることで、クリック率をより高められます。

あくまでも一例ですが、以下のサムネイルとタイトルは動画に関心を持ってもらえるよう内容が一致している例です。

| ジャンル | サムネイル | タイトル |

| 料理 | 料理の完成品の鮮やかな写真 | “10分でできる美味しいパスタの作り方!” |

| 旅行 | 目的地の美しい風景 | “一週間で見るべきバリ島の絶景5選!” |

| フィットネス | トレーニング中の人のアクションショット | “家でできる15分間の全身トレーニング!” |

| 映画レビュー | 映画のポスター | “新作映画「タイトル」のレビュー!ネタバレなし” |

タイトルに悩んだときには、驚き、興奮、好奇心をかき立てる言葉を使用すると良いでしょう。

5.チャンネル登録者の興味を意識する

クリック率を上げるには、チャンネル登録者の興味やニーズに合わせた動画を作ることも大切です。チャンネル登録者は、あなたの動画にある”何か”に惹かれています。その期待や信頼からズレてしまうと、クリック率は下がってしまうでしょう。

チャンネル登録者の興味として考えなければいけないのは、以下のようなことです。

- 求めている内容やテーマ

- 動画のスタイル

- 動画の品質

- 動画の長さ

- コラボの必要性

- 反応が良かったジャンル

たとえばチャンネルでゲームをメインテーマにしている場合、突然料理や旅行などの動画を投稿したらチャンネル登録者は混乱するかもしれません。

また好きなゲームでも、チャンネル登録者が興味のないゲームを取り上げていてはクリック率が低くなります。

クリック率を上げるためにはチャンネル登録者が何に惹かれているかを考え、テーマやジャンルからズレないように企画することが必要です。

6.競合チャンネルを確認する

クリック率を上げるためには、競合チャンネルを確認することも有効です。競合チャンネルとは、あなたと同じジャンルやターゲット層への動画を投稿しているチャンネルのことを指します。

競合チャンネルの動画を見ることで、以下のような情報が得られるでしょう。

- 競合がどのようなサムネイルか

- 競合はどのキーワードでタイトルを作っているか

- 動画内容の工夫

- 動画への評価や反応

これらの情報は、動画作りに役立つインスピレーションやアイデアにつながります。クリック率を上げるために、競合チャンネルがどのような動画を投稿しているか確認してみると良いでしょう。

7.他動画との差別化を図る

クリック率を上げるためには、他動画との差別化を図ることも必要です。

他動画との差別化を図ることで同じテーマやジャンルの中でもオリジナリティがあり、より視聴者を惹きつけられるチャンネルにできます。

差別化には、自身の知識や技術を活かすことが重要です。

| チャンネルのジャンル | 具体的なアクション |

| フィットネス | 専門的なトレーニング方法を伝える動画を作る |

| 旅行 | 訪れた国々の文化や風景を紹介する動画を作る |

| テクノロジー | コーディングのチュートリアルやテクノロジートレンドを紹介する動画を作る |

| アート | 自分の作品の制作過程を紹介する動画を作る |

困ったときには、現在のテーマと掛け合わせて相乗効果が得られるものを見つけると良いでしょう。

自分にしかできない経験を動画にすることで、視聴者は他の動画にはない特別な体験が得られます。

クリック率を上げるために他動画との差別化を図ることは、チャンネルを長く愛してもらうことにもつながるのです。

8.A/Bテストでクリック率を最適化する

インプレッションのクリック率を科学的に向上させるためには、A/Bテストが非常に効果的です。これは異なるサムネイルやタイトル名のパターンを用意して、どちらがより高いクリック率を獲得するか検証する方法です。

効果的なA/Bテストの手順:

- 同じ内容の動画に対して2種類のサムネイルを用意する

- 一定期間ごとにサムネイルを入れ替える

- YouTube Analyticsでクリック率の変化を記録する

- より高いクリック率を記録した方を採用し、さらに改良を加える

初心者は単純な要素(文字の色、大きさなど)から始め、経験を積んだら構図やデザインコンセプトなどより複雑な要素のテストに移行するとよいでしょう。

多くの成功したYouTuberは、このような地道なテストを繰り返すことで、チャンネル全体の平均クリック率を2倍以上に向上させています。魅力的なコンテンツ制作と並行して、データに基づいた最適化を行うことがYouTube成功の鍵となるでしょう。

YouTubeインプレッションのクリック率についてよくある質問

本章では、YouTubeについてよくある質問についてまとめています。

今回は以下について回答していきます。

- YouTubeのインプレッションのクリック率が2%は悪い?

- YouTubeのインプレッションのクリック率として目標にすべき数値は?

- YouTubeのインプレッション数の目安は?

- YouTubeのクリック率の目安は?

以下でそれぞれ詳細に解説します。

YouTubeのインプレッションのクリック率が2%は悪い?

YouTubeのインプレッションのクリック率が2%は必ずしも悪いとは言えません。

クリック率は動画の内容やターゲットオーディエンス、競合の状況など多くの要素によって左右されます。

例えば、非常にニッチなトピックや専門的な内容の場合、2%のクリック率でも良好な結果と見なされることがあります。

一方、一般的なトピックや広く人気のあるジャンルでは、2%は改善の余地があるかもしれません。

重要なのは、自分のチャンネルの平均CTRや動画の目的に基づいて判断し、継続的に改善を図ることです。

YouTubeのインプレッションのクリック率として目標にすべき数値は?

YouTubeのインプレッションのクリック率(CTR)として目標にすべき数値は、一般的には4-6%が良いとされています。

しかし、これはあくまで目安であり、チャンネルのジャンルやターゲットオーディエンスによって異なります。

例えば、エンターテイメント系のチャンネルでは高いCTRを目指すべきですが、教育系や専門的なコンテンツの場合は3-4%でも十分に良い成果と言えます。

重要なのは、自分のチャンネルや動画の過去のデータを分析し、継続的にCTRを向上させるための取り組みを行うことです。

YouTubeのインプレッション数の目安は?

YouTubeのインプレッション数の目安は、チャンネルの規模や視聴者の属性によって大きく異なります。

一般的に、インプレッション数が増えることで、クリック率(CTR)や再生回数も増加する傾向があります。

小規模なチャンネルであれば、数千から数万のインプレッションを目指すのが現実的です。

一方、大規模なチャンネルでは、数十万から数百万のインプレッションを目指すことができます。

重要なのは、定期的にインプレッション数を確認し、動画のサムネイルやタイトルを最適化して、インプレッションからのクリック率を向上させることです。

YouTubeのクリック率の目安は?

YouTubeのクリック率(CTR)の目安は、一般的には4-6%とされていますが、これはチャンネルのジャンルやターゲットオーディエンスによって変動します。

例えば、エンターテイメントやバイラルコンテンツを扱うチャンネルでは、より高いCTRを目指すことが望まれます。

一方、教育系や専門的なチャンネルでは、CTRが3-4%でも十分に成功と見なされることがあります。

CTRを向上させるためには、魅力的なサムネイルとわかりやすいタイトルを作成し、視聴者の興味を引くことが重要です。

また、定期的にCTRを分析し、改善策を講じることも必要です。

インプレッションのクリック率を上げたい人はNOGICに相談

YouTubeにおけるインプレッションのクリック率は、より多くの人に動画を見てもらうために重要な指標です。

そのため記事内でご紹介した方法を参考に、インプレッションのクリック率上昇を目指しましょう。

ただ、自分でさまざまな方法を試しながらインプレッションのクリック率を上げるのは非常に困難で時間もかかります。

チャンネルが大きくなるほど、編集の手間や効果測定に時間がかかるため、『本来の動画へ注ぐ情熱』が冷めてしまうこともあるでしょう。

NOGICではYouTubeの成長をサポートするため、無料診断や最適な運用プランをご提案しています。インプレッションのクリック率を上げたい方は、ぜひNOGICへお気軽にご相談ください。

「YouTubeの運営を行っているが、再生回数が伸びない」

「どうやったら再生回数が伸びるの?」

このようにYouTubeの再生回数がなかなか伸びなくて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

インターネットで検索をする際にSEOが重要なのはご存じかと思いますが、YouTubeにも同じことが言えます。

ですからYouTubeの動画再生数が伸びずに悩んでいる方は、SEOの意識を高めていく必要があります。

具体的には検索キーワード対策とユーザー反応をアップさせる、2つの方面を意識すると効果が発揮されることでしょう。

またYouTubeアナリティクスを利用して、動画の分析や改善を行うことも上位に表示されるために必要な対策です。

この記事ではYoutubeにおけるSEO対策を中心にお話していきます。

またSEO対策に使えるツールやおすすめの本もご紹介していきますので、ご自身のYouTubeに当てはめ対策を練っていきましょう。

YouTubeにおけるSEOとは?

最初にYouTubeにおけるSEOについてお話していきます。

SEOとは検索エンジンからサイトに訪れる人を増やすための対策のことです。

検索をかけたときにあなたのチャンネルが表示されれば、たくさんの人の目に触れクリックしてもらえる可能性が高まります。

YouTubeにおいてもSEOによる対策が重要になるため、SEOが大事な理由や再生回数が伸びる仕組みを理解する必要性があるでしょう。

その上でSEOの効果や2つの対策をお話します。まずはYouTubeとSEOの関係を理解し、知識を深めていきましょう。

YouTubeにおけるSEOが大事な理由

YouTubeにおけるSEOが大事な理由からお話していきます。

皆さんもユーザーとしてYouTubeを見るとき、検索上位に表示されたチャンネルやおすすめにあがったチャンネルをクリックしがちですよね。

または動画を見終わった後に表示される関連動画も興味を引かれるチャンネルはつい見てしまうという方も多いことでしょう。

このような検索上位に表示されるチャンネルやおすすめに載るチャンネル、関連動画として載るチャンネルというのはランダムに選ばれているわけではありません。

上位に表示されるためには、SEO対策をきちんとしているチャンネルや実績があるチャンネルが表示されます。

SNSなど外部からの流入も考えられますが、再生回数を最も短い期間で効果を出すためにはSEO対策をしっかりと行い、検索数をあげることが大切なのです。

YouTubeにおける再生回数が伸びる仕組み

YouTubeで再生回数を伸ばすためには、検索時に上位に表示させることが重要です。

そのためにはSEO対策をしっかりと行わなければいけません。

上位表示されたチャンネルをいくつか見てみると分かることですが、チャンネル登録者数が多かったりコメントが多かったりと人気のある動画が上位に上がっていることが分かります。

人気のある動画になるためにはコツコツとファンを増やすことも大切ですし、論理的に上位検索に表示されるためのテクニックを駆使する必要もあるでしょう。

具体的な対策としては、後からご説明する2つの対策でお話をしていきます。

いますぐに上位に表示されるための対策を知りたい!という方は、「SEO対策1. 検索キーワード対策」と「SEO対策2. ユーザー反応」をご覧ください。

YoutubeのSEO効果とは

SEOの効果はどれほど有効なのかというと、安定的に上位に表示されるためには必須になります。

SEO対策をしているか・していないかは検索結果に大きな差を生むでしょう。

安定的に上位に表示されるチャンネルの多くは戦略的にSEO対策をしています。